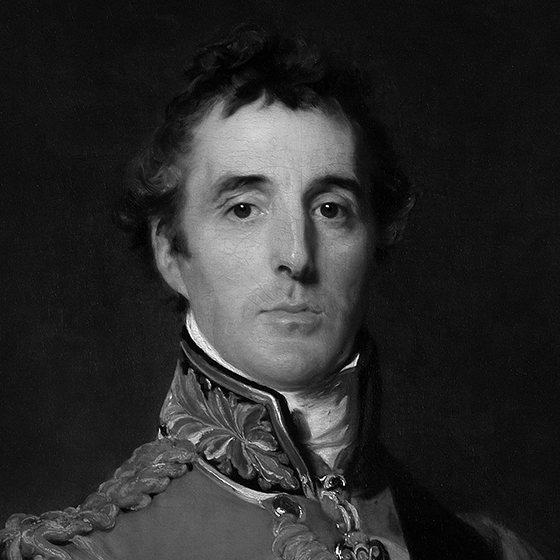

Arthur Wellesley (Duke of Wellington)

London, England

Foto: Wikimedia commons/Thomas Lawrence (Ausschnitt)

01.05.1769

14.09.1852

„At Waterloo Napoleon did surrender“, heißt es im Song der Popgruppe Abba. Waterloo wurde zum Inbegriff des Scheiterns, heute gern im persönlichen Sinn gebraucht („mein Waterloo“), am 18. Juni 1815 allerdings im historischen Sinn. Damals stand Waterloo für die berühmteste Entscheidungsschlacht des 19. Jahrhunderts und das endgültige Ende Napoleons. Der französische Exkaiser, dem Exil auf Elba entflohen, wollte es noch einmal wissen und an seine früheren ruhmreichen Tage anknüpfen. Doch die europäischen Mächte waren alarmiert und rüsteten zur Gegenwehr. Der englische Feldmarschall Arthur Wellesley, seit 1814 zum Duke of Wellington geadelt, sollte das alliierte Heer in den Kampf gegen die Franzosen führen.

Südlich von Brüssel trafen die englischen auf die französischen Truppen. Zum ersten und letzten Mal standen sich Wellington und Napoleon persönlich auf dem Schlachtfeld gegenüber. Wellington konnte sich gegen den Angriff der Franzosen so lange behaupten, bis das preußische Heer unter Feldmarschall Blücher eintraf und der Feind mit vereinten Kräften geschlagen wurde. Napoleon war vernichtet, mehr als 40.000 tote und verwundete Männer hatte der blutige Kampf gekostet. „Das größte Unglück ist eine verlorene Schlacht, das zweitgrößte eine gewonnene“, notierte Wellington am Tag danach - ein Satz, der den ganzen Irrsinn des Krieges offenbart.

Als „Schlacht von Waterloo“ ging dieser Entscheidungskampf in die Geschichte ein, benannt nach Wellingtons Hauptquartier, einer kleinen Ortschaft nahe dem Schlachtfeld. Der von den Preußen favorisierte Name „Schlacht von Belle-Alliance“ konnte sich langfristig nicht durchsetzen.

Wellingtons Sieg markierte eine historische Zäsur. Er beendete die zwei Jahrzehnte lange Kriegszeit der napoleonischen Ära und leitete den Beginn der britischen Weltherrschaft ein. Napoleon, der tragische Verlierer, starb 1821 als britischer Kriegsgefangener auf der fernen Altantikinsel St. Helena im Alter von 51 Jahren. Sein Gegenspieler Wellington hingegen stieg in England zum gefeierten Helden auf. Seine Londoner Stadtresidenz am Hyde Park - das Apsley House - ist bis heute das steinerne Denkmal seines Ruhms.

1817 hatte der Herzog das in den 1770er Jahren von Robert Adam erbaute Haus von seinem Bruder abgekauft und durch den Architekten Benjamin Dean Wyatt nach seinen repräsentativen Bedürfnissen umbauen lassen. Mauerwerk aus Kalkstein und ein klassizistischer Säulenportikus zur Schauseite hin verliehen dem Gebäude neue Strahlkraft. Architektonischer Höhepunkt aber wurde die Waterloo Galerie, ein 28 Meter langer, über zwei Stockwerke reichender Festsaal im Stil Ludwigs XIV. Hier konnte Wellington seine kostbare Gemäldesammlung - darunter Werke von Velásquez, Goya und Rubens - wirkungsvoll zur Schau stellen. Und hier fand alljährlich am Jahrestag der Schlacht das legendäre Waterloo-Bankett statt. Ein Gemälde hält die feierliche Zusammenkunft der Veteranen fest. Die Damen blieben schmückende Randfiguren und waren lediglich zu den Ansprachen zugelassen. Krieg war schließlich Männersache.

Überall in den Repräsentationsräumen erinnern Gemälde und Büsten an die Schlacht und ihre Protagonisten. Das ganze Haus ist ein einziger monumentaler Waterloo-Schrein. Auch Wellingtons Gegenspieler Napoleon bekommt darin seinen Auftritt, etwa in der kolossalen Marmorstatue von Antonio Canova, die den französischen Kaiser als nackten Kriegsgott Mars verklärt - eine Trophäe im Erinnerungskult des Siegers.

Im Museumssaal im Erdgeschoss türmen sich die kostbaren Geschenke, die Wellington nach dem Sieg von seinen dankbaren Verbündeten erhalten hatte. Vor allem die Porzellanmanufakturen der sächsischen, preußischen und österreichischen Herrscherhäuser scheinen sich in der Kunstfertigkeit ihrer Preziosen regelrecht überschlagen zu haben. Ein Blickfang unter vielen: das silberne Waterloo-Schild. Pracht und Prunk allenthalben.

Auch wenn Wellington später noch kurzzeitig das Amt des Premierministers innehatte, Waterloo blieb der Höhepunkt seines Lebens. Der populäre Herzog war einer der meistporträtierten Persönlichkeiten seiner Zeit. „Ich bedaure das Schicksal, dass ich es im Leben zur Prominenz gebracht habe und dass ich nun im Alter für Büsten und Künstler Modell sitzen muss, die am Ende daraus Profit schlagen werden“, klagte er. Die Hauptstadt von Neuseeland trägt seinen Namen, ebenso die noch heute in Großbritannien populären „Wellingtons" - Gummistiefel mit Kultstatus. Kein Wunder, dass der Duke, mit Kitty Pakenham verheiratet und Vater von zwei Kindern, nicht nur als Kriegsheld, sondern auch als Frauenheld erfolgreich war. Gleichwohl war er der Überzeugung, dass „keine Frau mich je geliebt hat, niemals in meinem ganzen Leben.“

Der überbordende Luxus der Empfangsräume im Apsley Haus steht im Kontrast zum einfachen Lebensstil, der Wellesley nachgesagt wird. Seine privaten Gemächer waren schlicht und funktional eingerichtet. Mit eiskaltem Wasser – äußerlich und innerlich – soll er sich fit gehalten haben, auf Reisen schlief er auf seinem einfachen Feldbett. Als er mit 83 Jahren verstarb, wurde dem Sieger von Waterloo und Retter Europas ein Ehrengrab in der Londoner St. Paul‘s Cathedral zuteil. „The winner takes it all“, singt Abba.