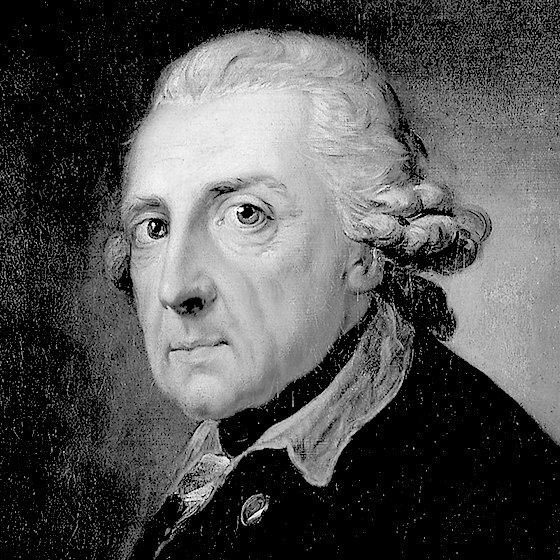

Friedrich II. von Preußen

Potsdam (Schloss Sanssouci), Deutschland

Foto: Wikimedia commons/Anton Graff (Ausschnitt)

24.01.1712

17.08.1786

Den Auftakt zum Schlossrundgang macht im Vestibül der Ares Ludovisi, die marmorne Kopie eines antiken Standbildes – eine Art Leitmotiv für Sanssouci: Der Kriegsgott hat Schild und Helm abgelegt, eine kleine Erosfigur umschlingt sein rechtes Bein. Der Krieg ist - vorläufig - vorbei, das Spiel kann beginnen.

War es diese Vorstellung, die den Preußenkönig Friedrich II. zum Bau des Sommerschlosses Sanssouci bewog? Die Vorstellung, sich fernab von Staatsgeschäften und Schlachtfeldern „sans souci“ (ohne Sorge) seinen musischen und intellektuellen Interessen zu widmen? Und dass in diesem Schloss tatsächlich komponiert, musiziert, gedichtet, studiert und philosophiert wurde, ist vielfach bezeugt und bildlich festgehalten, am schönsten von Adolph von Menzel im „Flötenkonzert“ und in der „Tafelrunde“.

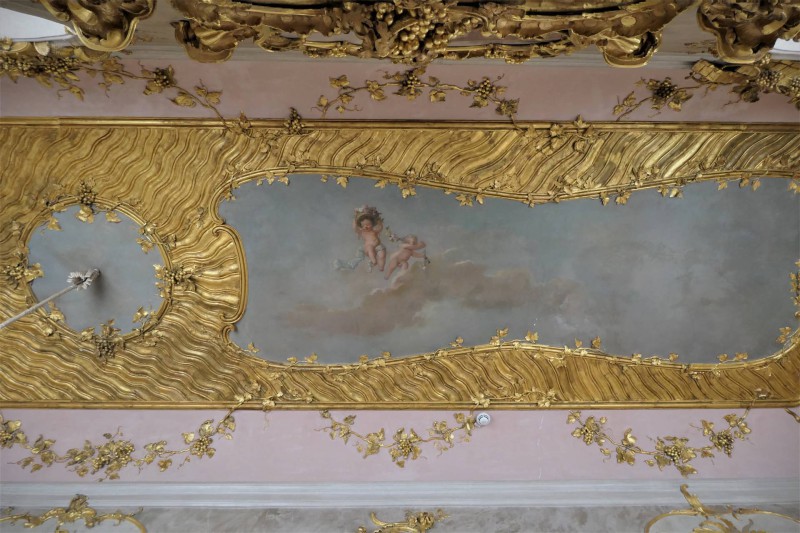

Friedrich der Große ließ Schloss Sanssouci 1745 bis 1747 nach eigenen Skizzen vom Architekten Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff im Rokokostil errichten. Auf einer Anhöhe thronend, umgeben von kunstvoll angelegten Weinterrassen und barocken Zier- und Nutzgärten, bietet es einen weiten Blick ins brandenburgische Land.

Weinranken und -trauben sind das wiederkehrende Schmuckelement sowohl in den Innenräumen als auch an der Außenfassade, wo 36 Bacchantinnen und Bacchanten das Gebälk stützen. Einstöckig sollte das Schloss nach dem Willen des Bauherrn sein, die Zimmer mit ebenerdigem Zugang zur Terrasse. Entstanden ist ein Kleinod, inzwischen Unesco-Weltkulturerbe, das in seinen vollendeten Proportionen seinesgleichen sucht.

Im überkuppelten Mittelbau liegt der prunkvolle ovale Marmorsaal, der zentrale Gesellschaftsraum des "Weinbergschlosses". Vom Mittelbau zweigen der Westflügel mit fünf Gästezimmern und der Ostflügel mit fünf Königszimmern ab: Galerie, Audienzzimmer, Konzertzimmer (mit dem Notenpult und der Flöte Friedrichs des Großen), Arbeits- und Schlafzimmer.

Am Rande und nicht zur Enfilade gehörend liegt die runde, zedernholzgetäfelte Bibliothek mit dem originalen Bücherbestand des Monarchen. Die über 2000 Bände, zumeist in dessen französischer Muttersprache, sind mit einem V für Vigne (Weinberg) gekennzeichnet. Dieses geistige Refugium nutzte Friedrich, ein homo politicus und homo philosophicus gleichermaßen, für seine Studien. Von Voltaire, der 1750 bis 1753 in Sanssouci ein- und ausging, wurde er anerkennend „Fürst-Philosoph“ genannt.

Die Wohnräume waren im Stil des französischen Appartement double angelegt: Hinter den parkseitig liegenden Zimmern reihten sich auf der Nordseite die über Tapetentüren zugänglichen Dienerkammern aneinander. In Sanssouci finden sich viele solcher Anlehnungen an die französische Schlossarchitektur, aber statt der traditionellen Königinnenzimmer war der Ostflügel den Gästen des Königs vorbehalten, und zwar ausschließlich den männlichen Gästen.

Friedrichs abendliche Tischrunden und Flötenkonzerte waren reine Männergesellschaften. Frauen durften im Schloss nur als steinernes oder marmornes Dekor in Gestalt antiker Göttinnen oder Bacchantinnen in Erscheinung treten. Auch seine Ehefrau Elisabeth Christine von Braunschweig-Bevern, mit der er 1733 zwangsverheiratet worden war, wurde von dieser Männerwelt strikt ausgeschlossen. Sie lebte - weit entfernt und nahezu ignoriert - im Schloss Schönhausen.

Voltaire war zweifellos der prominenteste Langzeitgast in Sanssouci. Für Friedrich war er Lehrer, Berater und Wegbereiter aufklärerischer Ideen, die in zahlreiche preußische Reformen einflossen. Das Verhältnis der beiden war jedoch alles andere als spannungsfrei. Der spitzzüngige Voltaire soll sich angeblich darüber beklagt haben, dass er ständig die schlechten Gedichte des Königs zu korrigieren habe: „Wird er denn nie müde, mir seine schmutzige Wäsche zum Waschen zu schicken.“ Nach drei Jahren verließ Voltaire das Schloss im Unfrieden.

Aber auch Friedrich selbst war nicht einfach im gesellschaftlichen Umgang. Seine verletzende Schroffheit und Spottlust, seine zunehmende Misanthropie wurden von vielen beklagt. So begrüßte er seine Gemahlin nach der Rückkehr aus dem Siebenjährigen Krieg kaltherzig mit den Worten: „Madame sind korpulenter geworden.“

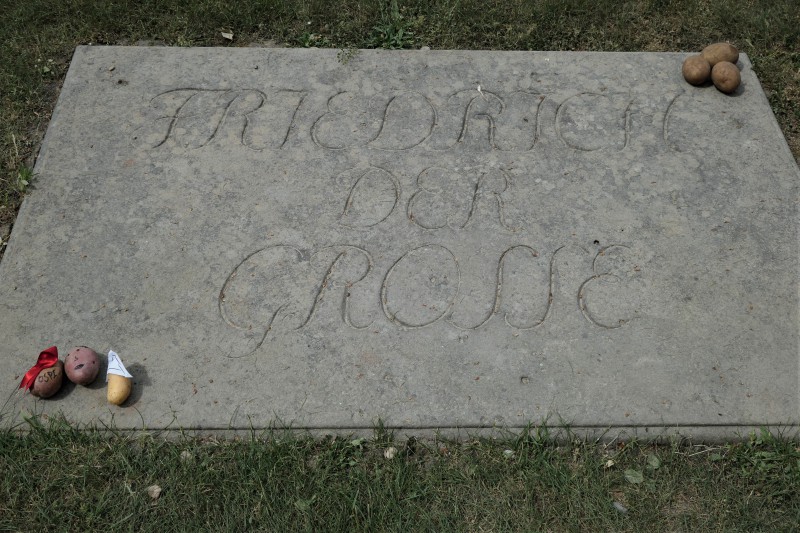

Sanssouci war nie für die Ewigkeit gedacht. Friedrich der Große hatte keine eigenen Nachkommen und wenig Interesse an aufwändiger Instandhaltung. Schon vor dem Baubeginn hatte er 1744 auf der oberen Terrasse eine Gruft anlegen lassen, in der er laut seinem Testament „ohne Gepränge, ohne feierlichen Pomp, ohne Prunk“ beigesetzt werden wollte. „Wenn ich dort bin, werde ich ohne Sorge sein“, soll er beim Anblick der Grabstelle gesagt haben.

Friedrich von Preußen, im Volksmund auch der „Alte Fritz“ genannt, starb 1786 im Sessel seines Arbeits- und Schlafzimmers. Sein Neffe und Nachfolger Friedrich Wilhelm II. hielt sich nicht an den testamentarischen Willen des Monarchen. „Er wollte lieber neben seinen Hunden als zwischen seinen Vorfahren liegen“, spottete er über den Verstorbenen. Er ließ Friedrichs Sarg in der Potsdamer Garnisonkirche neben dessen Vater, dem "Soldatenkönig", aufstellen, jenem Vater, der den Sohn in jungen Jahren mit Härte und Drill zurechtgebogen und verbogen hatte. Erst spät, nach der deutschen Wiedervereinigung und der Rückführung des Sarkophags von der Hohenzollern-Stammburg am Rande der Schwäbischen Alb, kam Friedrich der Große 1991 endlich an seine gewünschte Ruhestätte.

Schon zu Friedrichs Lebzeiten stand der Park allen Interessierten offen und das Schloss war zugänglich, wenn der König abwesend war. So gab sich auch Marschall Francisco de Miranda bei seinem Besuch 1785 beeindruckt von den prachtvollen Räumen. Zwar seien „Gardinen und Möbel kostbar, sehen aber, da der Gebrauch von Taschentüchern anscheinend unbekannt ist, sehr ekelhaft aus.“

Noch heute reißen die Besucherströme in Sanssouci nicht ab. Friedrich der Große in all seiner menschlichen und politischen Ambivalenz fasziniert weiter. In Sanssouci kann man dieser Ausnahmegestalt sehr nahe kommen, auch wenn die Flecken auf den Gardinen längst verschwunden sind.