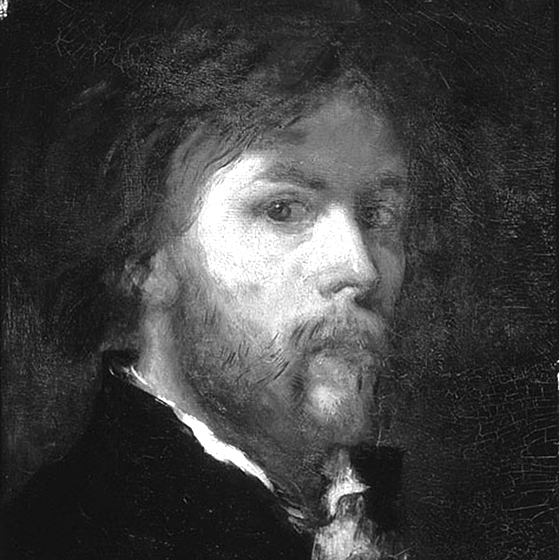

Gustave Moreau

Paris, Frankreich

Foto: Wikimedia commons/Gustave Moreau (Ausschnitt)

06.04.1826

18.04.1898

André Breton träumte einst davon, des Nachts mit einer Laterne in das Haus von Gustave Moreau einzudringen, um dort eine gemalte Fee „im Dunkel zu überraschen“. „Es ist ein mächtiger Zauber“, schwärmte der Surrealist über das heute noch immer staunenswerte Pariser Domizil, das sich der Maler Gustave Moreau erschaffen hatte – ein Sanktuarium, fernab einer Welt, die sich bereits damals im Fortschritts- und Technikrausch verlor.

Moreaus Welt war eine andere - jene der Träume, Geheimnisse, Empfindungen: „Ich glaube nur an das, was ich nicht sehe und allein an das, was ich fühle; mein Gehirn und meine Vernunft scheinen mir vergänglich und von einer zweifelhaften Wirklichkeit zu sein; allein mein inneres Gefühl halte ich für ewig und unanzweifelbar zuverlässig.“

In der Bibel, in der griechischen, römischen und orientalischen Mythologie fand der Maler die Motive für seine farbkräftigen, oftmals mit edlem Goldton imprägnierten Werke. Seine bildgewaltige Phantastik wirkte weit über seine Zeit hinaus: auf die Fauves, darunter seinen Schüler Henri Matisse, auf Surrealisten wie Salvador Dali und André Breton. Aber auch Zeitgenossen wie der Fin-de-Siècle-Romancier Joris-Karl Huysmans waren fasziniert von der aufgeladenen Erotik und unterschwelligen Gewalt in Moreaus Gemälden. „Seine Malerei, von merkwürdiger Wirkung und gewollter Originalität, ist eine Malerei für die anspruchsvollen, überfeinerten Seelen“, so Théophile Gautier, ein anderer Zeitgenosse.

Stilistisch bewegte sich Moreau zwischen Romantik und dem aufkommenden Symbolismus. Doch sein eklektizistisches Werk lässt sich keiner klaren Richtung zuordnen. Seine Kunst war wie er selbst: solitär und eigenwillig.

Seit 1852 lebte Moreau in dem herrschaftlichen Stadthaus unweit des Montmartre, das seine gutsituierten Eltern erworben hatten und das er nach deren Tod allein bewohnte. 1895/96 verwirklichte er zusammen mit dem Architekten Albert Lafon seinen langgehegten Plan, das Haus schon zu Lebzeiten in ein Museum umzuwandeln. Finanziell unabhängig, war er nie gezwungen, seine Werke zu verkaufen. „Ich liebe meine Kunst so sehr, dass ich nur glücklich bin, wenn ich sie allein für mich selbst machen kann.“

So war es Moreau ein Bedürfnis, seinem Lebenswerk Raum zu schaffen, es museal zu inszenieren und als Ensemble zu bewahren: „Ich denke an meinen Tod und an das Schicksal meiner armen kleinen Arbeiten und an alle die Werke, die ich mit Mühe zusammengetragen habe. Vereinzelt werden sie untergehen, vereint werden sie ein wenig von der Idee Zeugnis ablegen, wer ich als Künstler bin und in welcher Umgebung ich meinen Träumen nachhing.“

Für seine immense Sammlung ließ er den zweiten und dritten Stock zu hohen Atelier- und Ausstellungsräumen ausbauen und sie durch eine gusseiserne Wendeltreppe im Art-Nouveau-Stil miteinander verbinden. Doch selbst diese neuen Räume reichten nicht aus, um die enorme Fülle an Gemälden, Zeichnungen und Aquarellen zu präsentieren, mit denen die Wände regelrecht tapeziert sind.

Im ersten Stock befindet sich die ehemalige elterliche Wohnung, die Moreau beibehielt: enge, überladene Räume im Dämmerlicht, voller Bilder, Fotografien, Antiquitäten und persönlicher Erinnerungsstücke. Das Arbeits- und Empfangszimmer liegt zur Straßenseite hin. Hinter dem Esszimmer liegen das Schlafzimmer und das Boudoir. Für seine langjährige, geradezu obsessiv geheimgehaltene Geliebte Alexandrine Dureux hatte Moreau nach deren Tod 1890 dieses Gedenkzimmer eingerichtet.

Alles im Haus folgt einem fein abgestimmten Arrangement. Moreaus Wunsch war es, dem französischen Staat dieses intime Refugium zu vermachen - als öffentliches Museum, um "diese Sammlung zu erhalten und sie als Ganzes zu bewahren, sodass man stets die Summe der Arbeit und der Mühen des Künstlers zu seinen Lebzeiten ermessen kann.“

Und so haben wir heute das Glück, in die sorgsam gehütete Weltabgeschiedenheit Gustave Moreaus einzutreten und die bizarren Träume und Sehnsüchte einer vergangenen Zeit vage zu erahnen.