Eugene O’Neill

Danville, USA

Foto: Wikimedia Commons/Carl van Vechten, 1933 (Ausschnitt)

16.10.1888

27.11.1953

„Mein endgültiges Heim und mein Hafen“ sollte „Tao House“ für den US-amerikanischen Theaterautor Eugene O’Neill werden. Endlich, nach Jahren der Rastlosigkeit, hoffte er, dort mit seiner dritten Frau Carlotta Monterey zur Ruhe zu kommen – ungestört leben und arbeiten zu können.

Heimatlosigkeit und Unbehaustheit hatten sein ganzes bisheriges Leben bestimmt. Als jüngster Sohn eines gefeierten Bühnenschauspielers wurde er in einem New Yorker Hotel geboren. Sein Vater James tourte mit seiner Paraderolle des „Grafen von Monte Christo“ durch die USA – im Schlepptau seine Frau Ella und die beiden Söhne Jamie und Eugene. Dieses haltlose Leben in einfachen Hotels und Eisenbahnabteilen hatten die frühen Jahre des Jungen geprägt, danach folgten Aufenthalte in verschiedenen Internaten. Eine wirkliche Kindheit, so bekannte O’Neill später, habe er nie gehabt.

Die Mutter war morphiumsüchtig, hatte sich mit dem Theaterleben nie anfreunden und den Tod ihres an Masern verstorbenen mittleren Sohnes nicht verwinden können. Der ältere Sohn Jamie wiederum verfiel zunehmend dem Alkohol. Auch Eugene taumelte durchs Leben: ein kurzes Studienintermezzo in Princeton, dann Gelegenheitsjobs, Alkoholexzesse, Depressionen und schließlich ein Selbstmordversuch. Erst eine Tuberkulose-Erkrankung zwang ihn im Alter von 24 Jahren zur Ruhe.

Diese Zäsur wurde zum Wendepunkt. In einem Sanatorium las sich O‘Neill durch die Weltliteratur, fasste den Entschluss, Dramatiker zu werden, und entdeckte August Strindberg – jenen Autor, den er 1936 in seiner Nobelpreisrede als seine wichtigste Inspirationsquelle rühmte: „Wenn in meinem Werk irgendetwas von bleibendem Wert enthalten sein sollte, so geht das auf diesen von Strindberg empfangenen Impuls zurück, der mich auch seitdem all die Jahre hindurch befeuert hat.“

Bei Strindberg fand O’Neill gespiegelt, was ihn selbst umtrieb: Familienkonstellationen, in denen die Einzelnen sich schwächen, verletzen, zerstören und in denen sie gefangen sind in einem heillosen Gespinst aus Lebenslügen, Schuldzuweisungen und Selbstvorwürfen. O‘Neill war überzeugt: „Schicksal entspringt aus der Familie.“ Sein Drama „Eines langen Tages Reise in die Nacht“ (1941) wurde zur schonungslosen Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft – „ein Stück voll altem Leid, das in Blut und Tränen geschrieben wurde“ – und zugleich zu einem Versuch, mit seiner Vergangenheit Frieden zu schließen.

Doch auch O‘Neills eigenes Familienleben blieb von Konflikten und Tragödien gezeichnet. Sein Sohn Eugene aus erster Ehe nahm sich mit vierzig Jahren das Leben, sein Sohn Shane aus zweiter Ehe versank in Verbitterung und Selbstzerstörung. Mit seiner Tochter Oona, ebenfalls aus zweiter Ehe, brach er den Kontakt ab, als sie sich 18-jährig entschloss, den 36 Jahre älteren Charlie Chaplin zu heiraten. Am Ende, so scheint es, flossen alle Gefühle auf beinahe tragische Weise in seinen geliebten Dalmatiner Blemie.

O‘ Neill schrieb im „Tao House“ einige seiner bekanntesten Stücke. Es war eine produktive Schaffensphase – und es war zugleich seine letzte. Das Ehepaar hatte 1937 oberhalb des nordkalifornischen Ortes Danville ein weitläufiges Grundstück erworben und darauf ein zweistöckiges, von einer weißen Mauer umschlossenes Haus errichten lassen. Man wollte fern jeder Nachbarschaft leben, einen weiten unbewohnten Kreis um sich ziehen.

Eine Vorliebe für asiatische Philosophie und Ästhetik prägt die Außen- und Innengestaltung. Ein gezackter Weg führt zum Eingang, nach den Lehren des Feng Shui gedacht, um positive Lebensenergie – das Chi – einzufangen und das Negative abzuwehren. Die Zimmerdecken verweisen in ihren Blautönen auf die Farben des Himmels, die lehmbraunen Bodenfliesen auf die Farben der Erde. Das Mobiliar ist ostasiatisch geprägt. Und indigene Masken – wir sind im Zuhause eines Theaterautors – zieren die Wände.

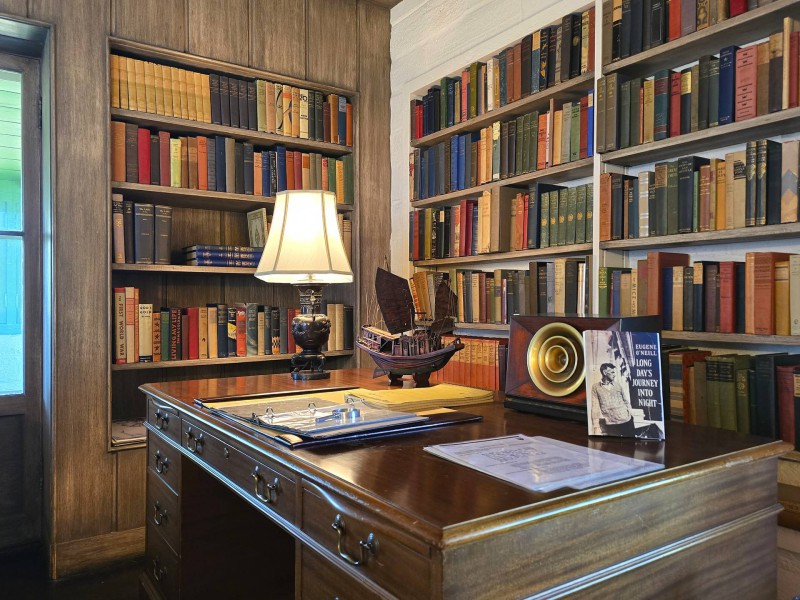

Das Reich des Hausherrn lag im Obergeschoss, von Carlotta entschieden vor Störungen abgeschirmt. Im Schlafzimmer, mit Blick auf den Mount Diabolo, fällt sein Bett ins Auge, das ursprünglich aus einer Opiumhöhle stammte. Im holzgetäfelten Arbeitszimmer stehen sich zwei Schreibtische gegenüber. O’Neill schrieb meist an verschiedenen Werken zugleich.

Doch auch „Tao House“ wurde nicht der ersehnte Hafen. Der Krieg entzog dem Paar, das selbst keinen Führerschein besaß, seine Bediensteten. Und O’Neill erkrankte schwer. Eine degenerative Nervenerkrankung ließ seine Hände zittern, bis er keinen Stift mehr halten konnte. Seine Schrift schrumpfte schließlich bis zur Unleserlichkeit.

1944 verkauften die O’Neills das Anwesen – nach sieben Jahre, länger als sie je an einem Ort verbracht hatten. Eugene O’Neill starb, wie er geboren wurde, in einem Hotel. Mit 65 Jahren erlag er in Boston einer Lungenkrankheit.