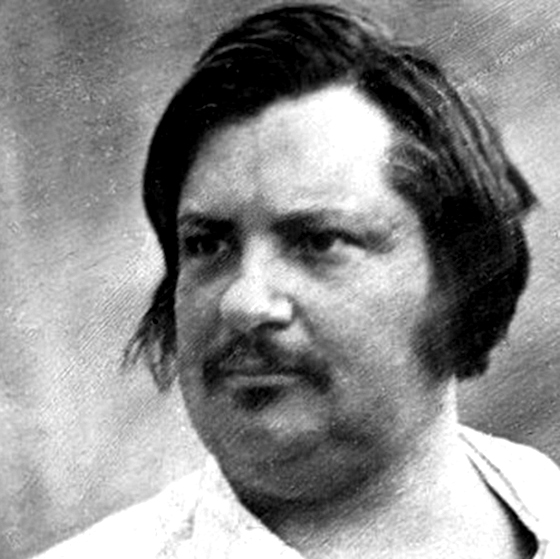

Honoré de Balzac

Paris, Frankreich

Foto: Wikimedia commons/Louis-Auguste Bisson 1842

20.05.1799

18.08.1850

„Wenn ich die Inventur der Laster und Tugenden aufnahm, wenn ich die hauptsächlichsten Daten der Leidenschaften sammelte, wenn ich die Charaktere schilderte, wenn ich die wichtigsten Ereignisse des sozialen Lebens auswählte, wenn ich durch die Vereinigung der Züge vieler gleichartiger Charaktere Typen schuf, so konnte es mir vielleicht gelingen, die von so vielen Historikern übersehene Geschichte zu schreiben: die der Sitten.“

Nichts Geringeres als eine Sittengeschichte Frankreichs zu verfassen war das ehrgeizige Bestreben Honoré de Balzacs. Diese Sittengeschichte sollte der französischen Gesellschaft des frühen 19. Jahrhunderts in all ihren sozial- und mentalitätsgeschichtlichen Facetten den Spiegel vorhalten.

Ein gigantischer Plan, aus dem ein gigantisches Werk erwuchs: „Die menschliche Komödie“ (La Comédie humaine), in bewusster Anlehnung an Dantes „Göttliche Komödie" - ein in seiner Dimension einigartiges, innovatives Unterfangen. Der Schöpfergott Balzac lässt seine literarischen Kreaturen in seinem insgesamt 91 Romane und Erzählungen umfassenden Oeuvre nicht aus den Augen. Mal spielen sie eine Hauptrolle, mal treten sie in einer anderen Geschichte als Nebenfiguren auf. Seinen literarischen Kosmos bevölkern tausende Gestalten aus den verschiedensten Milieus. Balzacs diagnostischer Blick auf den Menschen seiner Zeit ließ ihn dessen Leben „unbedingt mitleben; ich konnte mich ganz genau in ihn hineinversetzen.“ Oder wie es sein Schriftstellerkollege Victor Hugo formulierte: „Er höhlt den Menschen aus und sondiert die Seele, das Herz, die Eingeweide, das Gehirn, den Abgrund, den jeder in sich hat."

Vieles, was der Menschenkenner Balzac so lebensklug beschrieb, war auch in seiner eigenen Persönlichkeit angelegt. Schon früh überzeugt von seiner Zukunft als ruhmreicher Schriftsteller, schlug er die von den Eltern vorgesehene juristische Laufbahn naserümpfend in den Wind: „Wenn ich eine feste Anstellung annehme, bin ich verloren.“ Er wollte Glanz, Größe, Genuss, Geld - und Frauen. Dazu passte auch sein angemaßter Adelstitel, großmäulig nannte er sich „de Balzac“. Er leistete sich – meist auf Pump – Diener, Kutschen, noble Wohnungen und exquisite Garderobe. Er lebte aus dem Vollen und immer über seine Verhältnisse. Seine geschäftlichen Unternehmungen endeten allesamt im finanziellen Desaster. Und obwohl ihm sein erzählerisches Werk nicht unbeträchtliche Summen eintrug, war er lebenslang verschuldet und auf der Flucht vor Gläubigern.

„Es ist etwas Schreckliches um die Armut“, heißt es in einem seiner Briefe. „Bei mir müssen das Talent und die Gabe zu schreiben gleichen Schritt mit meinen Zahlungsterminen halten. Ich darf weder krank noch leidend, noch schlecht aufgelegt sein. Aus Stahl und Eisen müsste ich sein, wie der Prägehammer der Münze, und immerzu prägen, prägen!“ Besessen schrieb er Werk für Werk und ruinierte sich mit seinem enormen Arbeitspensum die Gesundheit. „Ich lebe unter der härtesten Tyrannei: der, die man sich selbst auferlegt. Ich arbeite jeden Tag und jede Nacht.“ Berauscht von Unmengen Kaffee, so beschrieb Balzac seinen Schaffensfuror, „gerät alles in Bewegung, die Ideen rücken an wie Bataillone der Grande Armée auf dem Schlachtfeld.“

Im Gartenhaus in Passy, damals noch dörflich außerhalb von Paris gelegen, verbarg er sich seit 1840 vor seinen Gläubigern. Er lebte inkognito, Besucher erhielten nur Zutritt, wenn sie sich mit einem Codewort ausweisen konnten. Und für alle Fälle gab es im Haus eine geheime Treppe, durch die er unbemerkt das Weite suchen konnte. Freilich entsprach diese „Hütte“ nicht seinen erlesenen Ansprüchen, aber sie bot ihm zumindest die nötige Abgeschiedenheit für seine Schreibexerzitien, die er durch das Tragen einer Mönchskutte rituell unterstrich. „Ich liebte mein Gefängnis, es war freiwillig.“ Das Haus lag an einem Abhang, der Lärm der Mitbewohner trieb ihn fatalerweise noch tiefer in die stille Nachtarbeit hinein.

Das Arbeitskabinett, mit dunkelrotem Velour ausgeschlagen, ist heute rekonstruiert. Balzacs schmaler Schreibtisch und Stuhl ebenso wie etwa die Kaffeekanne mit dem Stövchen sind aus seinem persönlichen Besitz. An der Wand hängt die einzige zu seinen Lebzeiten entstandene Fotografie. Sieben Jahre lebte und arbeitete Balzac in diesen Räumen. Drei gemeinsame Jahre blieben dem schon von Krankheit gezeichneten danach noch mit seiner langjährigen Brieffreundin Ewelina Hanska, einer steinreichen polnischen Gräfin. Wenige Monate nach der Heirat starb er im Alter von 51 Jahren. Begraben ist Balzac auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise, die Trauerrede hielt Victor Hugo.

Balzacs Häuschen mit seinem idyllischen Garten, heute umstellt von nüchterner Wohnblockarchitektur, wirkt wie ein Fremdkörper aus einer versunkenen Welt - jener Welt, die Balzac so hellsichtig porträtierte. Es ist die einzig erhaltene Wohnstätte des großen Schriftstellers.