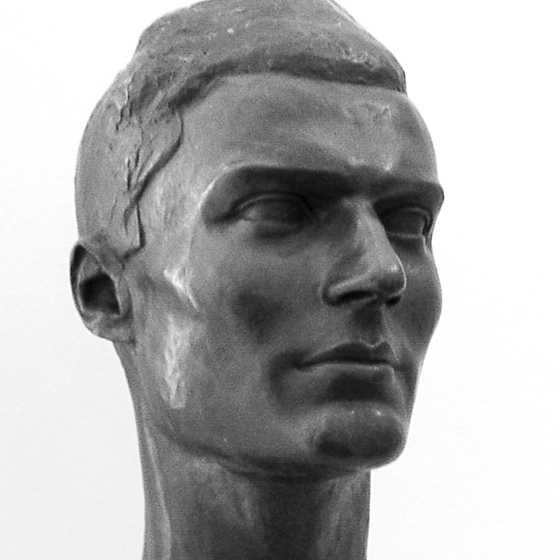

Claus von Stauffenberg

Lautlingen, Deutschland

Foto: Wikimedia commons/Frank Mehnert, 1930 (Ausschnitt)

15.11.1907

21.07.1944

Schloss Lautlingen auf der Schwäbischen Alb war das heimatliche Zentrum der Familie Stauffenberg. Hier hatte Claus Schenk Graf von Stauffenberg als Kind und Jugendlicher zusammen mit seinen Eltern und den Zwillingsbrüdern Alexander und Berthold viele Ferientage verbracht. Nachdem die Eltern, die beide im Dienst des württembergischen Königs gestanden hatten, in den Ruhestand getreten waren, wurde das einstige Sommerdomizil zum dauerhaften Wohnsitz. Zahlreiche Fotografien zeugen von einem heiteren Familienleben: die drei Brüder im Sandkasten, auf Skiern, im Schlosshof mit Hund Harro, gemeinsam mit den Eltern auf der Schlosstreppe - und Claus und Berthold als junge Männer an der Seite ihres verehrten Dichteridols Stefan George.

Der Vater Alfred Graf Stauffenberg war Oberhofmarschall König Wilhelms II gewesen, die Mutter Caroline, geborene Gräfin von Üxküll-Gyllenband, frühere Hofdame Königin Charlottes. Aufgewachsen waren die Kinder zunächst in der weiträumigen Stuttgarter Dienstwohnung im Alten Schloss, wo 2006 eine ebenfalls sehenswerte Gedenkstätte für die Stauffenberg-Brüder eingerichtet wurde.

Die Stauffenbergs gehören zu den alteingesessenen schwäbischen Adelsgeschlechtern. Ihr Schloss in Lautlingen - ein dreigeschossiges, schlichtes Herrenhaus, umgeben von einem massivem Mauerring mit vier Ecktürmen - stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Hier in der beschaulichen Landschaft der Alb konnten sich die drei Brüder frei entfalten und ihren Interessen nachgehen. Claus zog sich oft in den kleinen Nordostturm zum Lesen und Schreiben zurück. Und auch später blieb Lautlingen für die erwachsenen Brüder ein wichtiger Ort, den sie immer wieder mit ihren eigenen Familien aufsuchten.

Eine Fotografie aus dem Spätsommer 1943 wird in diesem Zusammenhang zum Schlüsselbild der Ausstellung. Sie zeigt Claus inmitten einer fröhlichen Kinderschar - seine eigenen Kinder und die seines Bruders Berthold. Doch das Familienidyll zeigt Risse. Claus trägt eine Augenklappe, sein rechter Arm ist verbunden. Bei einem Tieffliegerangriff an der Afrika-Front im April 1943 hatte er ein Auge, die rechte Hand und zwei Finger der linken verloren. Danach hielt er sich zur Genesung einige Zeit in Lautlingen auf. In diesen Wochen kamen auch sein Bruder Berthold und der Freund Rudolf Fahrner dazu. Gemeinsam entwickelten sie die sogenannten „Lautlinger Leitsätze“, eine Vision für die politische und moralische Neugestaltung Deutschlands nach dem Ende der Hitler-Diktatur.

Claus hatte sich nach dem Abitur für eine militärische Laufbahn entschieden. Anfangs teilte er die Hoffnung vieler auf eine nationale Erneuerung unter Hitler. Doch bald setzte die desillusionierende Erkenntnis über die verbrecherischen Ziele des NS-Regimes ein. Es war nicht allein der desaströse Kriegsverlauf, mehr noch waren es die Gräueltaten an der Zivilbevölkerung und die systematische Vernichtung der jüdischen Bevölkerung, die Stauffenberg auf Distanz zum Regime gehen ließen. Nach seinem Bruder Berthold, der sich schon länger in Widerstandskreisen bewegte, nahm nun auch Claus engeren Kontakt zum militärischen Widerstand um General Friedrich Olbricht und Henning von Tresckow auf.

Stauffenbergs Entscheidung zum aktiven Widerstand muss ein schwerer innerer Kampf vorausgegangen sein, ein Konflikt zwischen seiner ausgeprägten soldatischen Loyalität und seinem persönlichen Wertesystem, das als letzte Konsequenz auch den Tyrannenmord zuließ. „Es ist Zeit, dass jetzt etwas getan wird. Derjenige allerdings, der etwas zu tun wagt, muss sich bewusst sein, dass er wohl als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen wird. Unterlässt er jedoch die Tat, dann wäre er ein Verräter vor seinem eigenen Gewissen“, soll er kurz vor seinem Attentat auf Adolf Hitler gesagt haben.

Am 20. Juli 1944 gelang es Oberst Stauffenberg, der Zugang zu Hitlers ostpreußischem Hauptquartier Wolfsschanze hatte, während einer Lagebesprechung seine Aktentasche mit einer Bombe in unmittelbarer Nähe Hitlers zu platzieren. Wäre der zweite Sprengsatz, der wegen des Zeitdrucks nicht scharf gemacht werden konnte, ebenfalls detoniert, hätte wohl niemand im Raum überlebt. So aber überstand Hitler die Explosion nur leicht verletzt. Der Umsturzversuch, der den Decknamen „Walküre“ trug, war gescheitert. Noch in der Nacht wurden der 36-jährige Stauffenberg und drei Mitverschwörer im Hof des Berliner Bendlerblocks standrechtlich erschossen, ihre Leichen verbrannt und die Asche auf Berliner Feldern verstreut. Wenige Wochen später wurden sowohl sein Bruder Berthold als auch sein Patenonkel in Berlin-Plötzensee hingerichtet.

Hitlers Rache machte auch vor den anderen Familienmitgliedern nicht Halt. Nina, die mit dem fünften Kind schwangere Ehefrau von Claus, und Mika, die Frau von Berthold, wurden verhaftet und interniert, die Mutter Caroline im Schloss Lautlingen unter Hausarrest gestellt. Die Stauffenberg-Kinder kamen mit dem neuen Nachnamen „Meister“ versehen in einem Kinderheim im Südharz unter. Der perfiden Strategie der Sippenhaft fielen zudem weitere Angehörige der Familie zum Opfer.

Erst im Sommer 1945 fand die in alle Winde verstreute Restfamilie im Schloss Lautlingen wieder zusammen. Auch in der Nachkriegszeit blieb Lautlingen das heimatliche Refugium der Stauffenbergs. Nina lebte mit ihren Kindern bis 1953 dort, die Mutter Caroline bis zu ihrem Tod 1956 und Mika bis 1970. Danach ging das Schloss in den Besitz der Gemeinde über. Erst 2007 konnte die Gedenkstätte in ihrer heutigen Form eröffnet werden. Das ehemalige Wohnzimmer Carolines im ersten Stock wurde als Gedächtnisraum gestaltet - mit Fotografien, Möbeln und Gemälden der Familie. Die angegliederte Ausstellung widmet sich der privaten wie der politischen Geschichte der Stauffenbergs.

Der Name Claus Schenk Graf von Stauffenberg aber steht nicht nur für eine einzelne Tat, sondern auch stellvertretend für die vielen anderen, die aus Anstand und innerer Verpflichtung den Mut zum Widerstand gegen ein verbrecherisches System fanden und die diesen Mut mit ihrem Leben bezahlten.

Will man den Bildungs- und Lebensweg Claus von Stauffenbergs verstehen, der ihn in letzter Konsequenz zum Tyrannenmord führte, mag Bücher lesen oder Filme sehen – auch den bekannten aus Hollywood. Doch wirklich nahe kommt man seiner Lebenswelt im Schloss Lautlingen. Dort, wo sich auch die Worte seiner Frau Nina finden, die ihn so treffend charakterisieren: „So ist es ihm, wie uns allen, auch selbstverständlich gewesen, den Sinn des Adels darin zu sehen, dass er Verpflichtung bedeute, die Vorteile, die Erziehung, Stand, Tradition geben mochten, in den Dienst derer zu stellen, die nicht daran teilgehabt hatten. Sei es auch nur durch ein beispielhaftes Leben und Verhalten.“