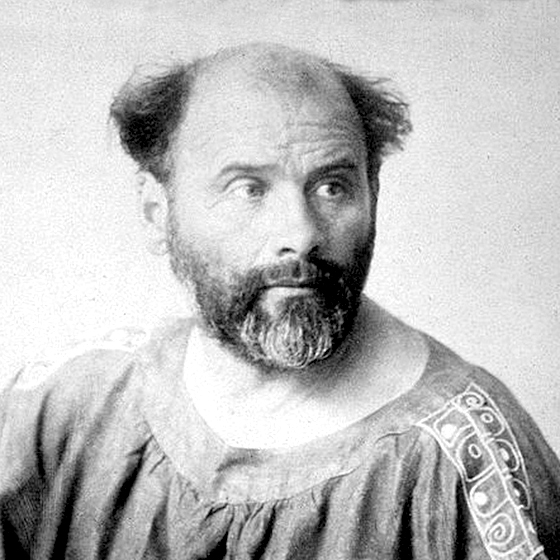

Gustav Klimt

Wien, Österreich

Foto: Wikimedia commons/Josef Anton Trčka (Ausschnitt)

14.07.1862

06.02.1918

Dass es diesen Ort heute gibt, ist einer mutigen Bürgerinitiative zu verdanken. Obwohl vieles lediglich rekonstruiert wurde – und gerade das ist das Erstaunliche –, handelt es sich um einen ungemein sprechenden Ort. Er erzählt nicht nur die Geschichte der letzten Jahre des bekannten Wiener Jugendstilmalers Gustav Klimt, er erzählt zugleich die Geschichte der letzten Jahre des jüdischen Wiener Großbürgertums.

Klimt hatte sich 1911 bis zu seinem Tod 1918 in der Feldmühlgasse ein Atelier eingerichtet - damals ein schlichtes, ebenerdiges Häuschen inmitten eines weitläufigen Gartens. 1923 erwarb die jüdische Familie Klein dann das Grundstück und ummantelte das Klimtsche Gartenhaus mit einer zweigeschossigen neobarocken Villa. So treffen wir heute auf ein Haus im Haus, eine architektonische Kuriosität.

Vom ursprünglichen Atelier blieben lediglich Grundriss und Raumaufteilung erhalten. Alles andere wurde anhand zeitgenössischer Fotografien und Beschreibungen rekonstruiert: das Empfangszimmer mit blaugemustertem Teppich und schwarzgebeizten Holzmöbeln aus den von Klimt mitgegründeten Wiener Werkstätten, daneben das Atelier mit dem unvollendeten Gemälde "Die Braut" und dem überdimensional breiten Bett.

Das Bett weckt natürlich viele Assoziationen und Spekulationen. Überhaupt Klimt und die Frauen. Er wurde von ihnen angezogen und er zog sie an. Sie waren neben den charakteristischen Landschaftsgemälden zweifellos sein Lieblingsmotiv: „Ich interessiere mich nicht für die eigene Person als Gegenstand eines Bildes, eher für andere Menschen, vor allem weibliche, noch mehr jedoch für andere Erscheinungen.“ Klimt in seinem langen, blauen Malerkittel – der Wiener Schriftsteller Arthur Schnitzler verglich ihn einst mit einem Faun – umgab sich in seinem Atelier gerne mit einer Schar junger nackter Modelle.

Viele dieser Mädchen stammten aus einfachen Verhältnissen. Klimt studierte ihre Körper und ihre Bewegungen und schuf zahllose erotische Zeichnungen, oft als Vorstudien für spätere Gemälde. Mit der Darstellung nackter, hochschwangerer Frauen provozierte er den Kunstgeschmack seiner Zeit. Übrigens hatte der zeitlebens unverheiratet gebliebene Klimt sieben uneheliche Kinder mit seinen Modellen. Sinnlichkeit, Begehren, Lust waren zentrale Themen im Fin de Siècle, nicht zufällig auch im Werk eines anderen berühmten Wieners, des Nervenarztes Sigmund Freud.

Doch nicht nur die süßen Mädel aus der Vorstadt saßen Klimt Modell, auch die eleganten Damen der Wiener Bourgeoisie ließen sich gerne von ihm malen. Besonders das jüdische Großbürgertum gehörte zu seinen Verehrern, Auftraggebern und Sammlern. Die Porträts dieser jüdischen Frauen wurden in deren Salons nicht nur als dekorative Repräsentationskunst inszeniert, sondern auch als selbstbewusstes Bekenntnis zur Moderne.

Im Wiener Milieu der Avantgarde nahm Gustav Klimt eine zentrale Stellung ein. Er war Mitbegründer und langjähriger Präsident der Wiener Secession. In seinen bekanntesten Gemälden, wie etwa „Der Kuss“, umhüllt er die Porträtierten mit einem kostbaren Ornamentteppich, dessen Flächigkeit auch auf den Einfluss asiatischer Kunst hinweist. Nur Gesicht und Hände sind realistisch dargestellt. Von seinem Schüler Egon Schiele wissen wir, dass es in seinem Haus ein Zimmer gab, „an dessen einer Breitwand nur ein großer Schrank mit den schönsten chinesischen und japanischen Kleidern eingebaut war.“ Von diesen kostbaren Stoffen ließ sich Klimt für seine ornamentale Bildsprache inspirieren.

Wie die Bilder in den prachtvollen Häusern des jüdischen Großbürgertums wurden auch deren Bewohner 1938 mit dem „Anschluss“ an das nationalsozialistische Deutschland in den verheerenden Strudel der Geschichte hineingerissen. Ihre Besitztümer, darunter zahlreiche Klimt-Gemälde, wurden konfisziert, sie selbst konnten sich ins Exil retten oder fielen dem Holocaust zum Opfer. Auch die jüdische Familie Klein, die Klimts Gartenhaus hatte überbauen lassen, wurde 1939 von den Nazis zum Verkauf ihrer Immobilie und zur Emigration gezwungen.

Es wäre eine eigene Geschichte, wie nach dem Krieg mit der nationalsozialistischen Raubkunst und deren Restitution umgegangen wurde. Internationales Aufsehen erregte 2006 die spektakuläre Auseinandersetzung um die Rückgabe des Klimt-Porträts der Adele Bloch-Bauer („Goldene Adele“) an deren jüdische Erben. Das Gemälde wurde schließlich für 135 Millionen US-Dollar nach New York verkauft.

Die heutige Klimt-Villa ist ein bedeutender Ort der Erinnerung – nicht nur an den Künstler selbst, der mit 55 Jahren an einem Schlaganfall starb, sondern auch an die untergegangene Lebenswelt des jüdischen Großbürgertums, das so eng mit Gustav Klimt und seinen Bildern verbunden war.