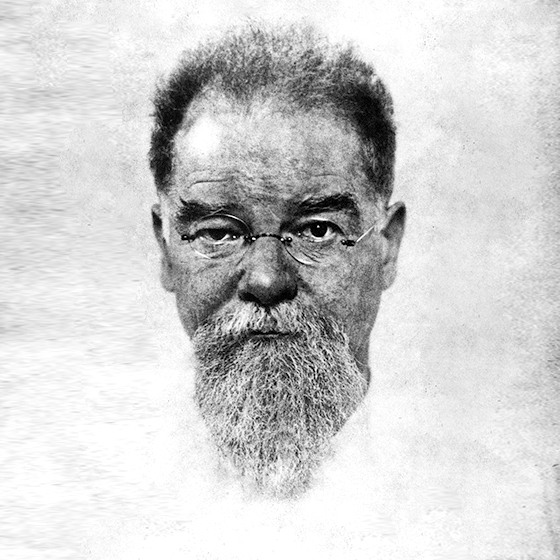

Max Klinger

Großjena, Deutschland

Foto: Wikimedia commons/Nicola Perscheid (Ausschnitt)

18.02.1857

04.07.1920

Jeder Frau ein eigener Ofen. Für Elsa Asenijeff, der langjährigen Lebensgefährtin, der Ofen im ehemaligen Wohnzimmer. Für Gertrud Bock, der jungen Geliebten, der Ofen im ehemaligen Schlafzimmer. Beide Kachelöfen sind heute Blickfang und Schmuckstück in Klingers Großjenaer Weinberghaus. Max Klinger, als Maler, Bildhauer und Grafiker im Kunstbetrieb des Deutschen Kaiserreichs einfluss- und erfolgreich, hat beide Öfen eigenhändig gestaltet. Er hat die grünglänzenden Kacheln und die damit kontrastierenden weißglasierten Tonfiguren geformt und gebrannt. Der „Elsa-Ofen“ entstand 1910/11 und zeigt neben Frauenakten die Porträtköpfe Max Klingers und Elsa Asenijeffs. Mit der extravaganten Schriftstellerin war Klinger seit 1898 liiert. In eine weitere Kachel hat der Künstler einen Hund hineinmodelliert, gemeinhin das Symbol der Treue.

Doch Treue hin oder her, 1910 lernte Klinger die 17-jährige Gertrud Bock kennen, die ihm zusammen mit ihrer Schwester Modell stand und die 1912 seine Geliebte wurde. Nach spannungsreichen Jahren kam es 1916 dann endgültig zum Bruch mit Elsa, und Gertrud nahm deren Platz im Haus und im Leben Max Klingers ein. Den „Gertrud-Ofen“ schuf Klinger 1916/17. Die modellierten Figuren sind ─ um im Bild zu bleiben ─ alle erotisch aufgeheizt. In dieser Phase entstand auch der Radierzyklus „Das Zelt“, eine Hommage an seine neue Geliebte. Die Faszination für den nackten menschlichen Körper ließ Klinger lebenslang nicht los. „Die Sinnlichkeit ist ein Grundpfeiler alles künstlerischen Wesens“, bekannte er.

Klinger hatte 1903 das untere Häuschen in den Weinbergen von Großjena erworben, als Rückzugsort vom geschäftigen Leben seiner Heimatstadt Leipzig. „Es gibt in Deutschland noch verflucht hübsche Nester, siehe dieses. Läg's nur in Italien“, lamentierte er und entschied sich nichtsdestotrotz 1910 zum Ausbau des oberhalb liegenden zweiten Häuschens, das damals vorwiegend von Elsa bewohnt wurde. Das untere wurde in den Folgejahren als „Radierhäuschen“ genutzt, in dem der Künstler seine Radierungen, seine „Griffelkunst“, schuf. Das obere Gebäude wurde zu einem komfortablen zweigeschossigen Wohnhaus mit Mansardwalmdach und verglaster Veranda ausgebaut.

Auf seinen eigenen Wein und seine Weinberge, die von einem heimischen Winzer bewirtschaftet wurden, war Klinger besonders stolz. „Eine Freude hatte ich: meinen Wein in Naumburg. Das waren Stöcke, waren Trauben, eine Freude über die andre“, schwärmte er. Noch heute bezaubert die Lage des Weinberggrundstücks im „Blütengrund“, wie die malerische Ortsbezeichnung offiziell lautet. Der Blick erstreckt sich weit über die Landschaft von Saale und Unstrut bis hinüber zur Naumburger Stadtsilhouette.

Klinger war zu seiner Zeit ein geschätzter Künstler, besonders im wilhelminischen Bürgertum, das seine gebildeten Anspielungen auf Mythologie, Literatur, Religion und Musik einzuordnen wusste und das in den dargestellten Sujets und deren Symbolik die eigenen Träume und Ängste gespiegelt sah. Freilich mokierten sich auch manche Kunstkritiker über Klinger, der sich, so etwa Karl Scheffler, „zwischen Fabrikschornsteinen eine homerische Welt aufbaut“. Das Spektrum von Klingers Schaffen umfasst einerseits so pathetische Werke wie die Beethoven-Skulptur, für die Gustav Klimt in Wien seinen Beethoven-Fries schuf, und meisterhafte Radierungen andererseits, deren überwältigende Phantastik noch nachfolgende Künstler wie Alfred Kubin, Giorgio De Chirico oder Max Ernst inspirierte.

Als Klinger 1920 an den Folgen eines Schlaganfalls starb, war seine Bedeutung als Künstler bereits im Schwinden begriffen. Die Zeit des Ersten Weltkriegs mit ihren krisenhaften Folgeerscheinungen war mit dem Klingerschen Pathos nicht mehr vereinbar. Max Klinger wurde gemäß eigenem Wunsch auf einer Anhöhe neben seinem Weinberghaus begraben. Eine Filmsequenz zur Beerdigung, an der auch Käthe Kollwitz teilnahm, wird in der informativen Begleitausstellung gezeigt. Klingers Grab schmückt die von ihm geschaffene Bronzefigur des Athleten. Später entwarf sein Freund Johannes Hartmann die beiden Stelen mit den Porträts von Max Klinger und seiner Frau Gertrud, die der bereits kranke Künstler acht Monate vor seinem Tod geheiratet hatte.

Inmitten seiner ehemaligen Weinberge, mit Blick auf das idyllische Refugium, das sich Klinger in Großjena geschaffen hat, lässt sich im Café nebenan der dazu passende Wein genießen. „Auf Ihr Wohl, verehrter Max Klinger.“