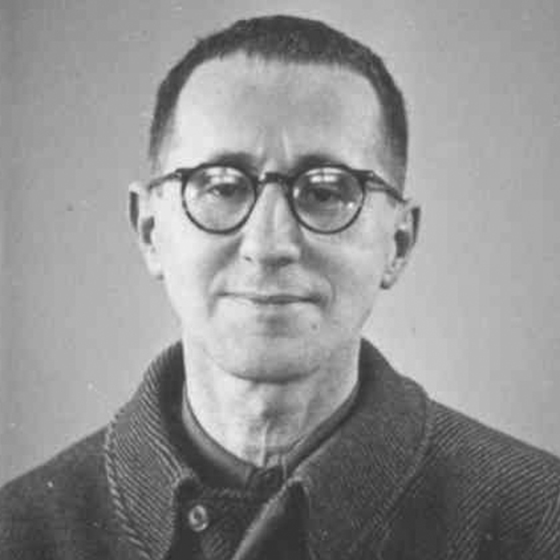

Bertolt Brecht

Berlin, Deutschland

Foto: Akademie der Künste/Berlin, Bertolt-Brecht-Archiv, Fotoarchiv 2/90

10.02.1898

10.08.1956

Das Hinterhaus in der Berliner Chausseestraße war die letzte Wohnstätte Bertolt Brechts. Nur drei Jahre Lebenszeit von 1953 bis 1956 blieben ihm noch an diesem Ort. Zahlreiche Unterkünfte hatte der große Dramatiker und Lyriker im Laufe seines Lebens bewohnt, vor allem während der fünfzehn Jahre des Exils, in denen er staaten- und heimatlos immer wieder umzog. Bereits einen Tag nach dem Reichstagsbrand am 27. Februar 1933 hatte Brecht mit seiner Frau Helene Weigel und den beiden Kindern Deutschland verlassen. Erst im Oktober 1948 kehrte er zurück - in ein Berlin, das der Krieg in einen „Schutthaufen“ verwandelt hatte.

Die Wahl fiel auf Ostberlin. Der Aufbau eines sozialistischen Staates in der sowjetischen Besatzungszone entsprach Brechts politischen Vorstellungen, zudem wurde ihm Unterstützung beim Aufbau eines eigenen Theaters zugesichert. „Ich habe meine Meinungen nicht, weil ich hier bin, sondern ich bin hier, weil ich meine Meinungen habe“, kommentierte der keiner politischen Partei angehörende Brecht seine Entscheidung.

1949 gründete er gemeinsam mit „der Weigel“, wie er Helene nannte, das Berliner Ensemble - sie als Intendantin und Schauspielerin, er als künstlerischer Leiter. 1954 erhielten sie eine eigene Spielstätte am Schiffbauerdamm. Brecht bekam hier die Möglichkeit, seine Ideen eines sozialkritischen Theaters zu erproben und weiterzuentwickeln. Die Aufführungen der „Mutter Courage“ und des „Kaukasischen Kreidekreises“ waren legendär. Das Publikum sollte nicht vom Bühnengeschehen ergriffen, sondern zum kritischen Nachdenken und Erkennen angeregt werden: „Wir stehen selbst enttäuscht und sehn betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen“, heißt es programmatisch in „Der gute Mensch von Sezuan“.

Aus ihrer Wohnung im Berliner Stadtteil Weißensee war Helene Weigel mit Scheidungsabsichten ausgezogen. Eine lange, schwierige Liebes- und Arbeitsbeziehung verband die beiden. Brecht bezog im Oktober 1953 zunächst allein die Mietwohnung in der Chausseestraße. Im November folgte Helene, allerdings auf Distanz. Sie nahm sich eine separate Wohnung im zweiten Stock. Die zentrale Lage und die Nähe zum Theater sprachen für den Gründerzeitbau, dennoch legte der Autonarr Brecht die kurze Strecke meist mit dem Wagen zurück. Seinem Verleger Peter Suhrkamp schrieb er zufrieden über die neue Bleibe: „Eigentlich alle Maße sind anständig, es ist wirklich ratsam, in Häusern und Möbeln zu wohnen, die zumindest 120 Jahre alt sind, also in früherer kapitalistischer Umgebung, bis man eine spätere sozialistische haben wird.“

Auch wenn Brecht wenig davon hielt, einer Wohnung „seinen Stempel aufzudrücken“, alles sollte „vorläufig“ sein, spiegelt die Einrichtung dennoch seinen Geschmack und Lebensstil: schlichte Handwerksarbeit, dunkle Holzmöbel, dänische Ledersessel, weiß gestrichene Wände und hohe Fenster zum Dorotheenstädtischen Friedhof. Viele Dinge begleiteten ihn seit den Jahren des Exils: der schmale Teppich vor dem Bett, das chinesische Rollbild, das ihn zu seinem Gedicht „Der Zweifler“ inspiriert hatte, drei chinesische Holzmasken und der größte Teil seiner umfangreichen Bibliothek.

Das große Arbeitszimmer mit insgesamt sieben Tischen bot ihm reichlich Platz, um seine Manuskripte, Bücher und Zeitungen auszubreiten. Brecht arbeitete oft an mehreren Projekten gleichzeitig. Eine funktional eingerichtete Werkstatt der Worte, auch ganz im handwerklichen Sinne, denn Brecht, der meist mit Schreibmaschine auf grauem Seidenpapier schrieb, korrigierte gewöhnlich seine Manuskripte, indem er die Textpassagen mit ebenfalls maschinenbeschriebenen Papierstreifen überklebte – ein „Meister der Klebeologie“, wie er sich selbst nannte. Das Rollbild des Konfuzius, Heiligenfiguren sowie Fotografien von Marx und Engels in diesem Raum verweisen auf das geistig-kulturelle Umfeld, in dem sich Brecht bewegte.

Der einstige Rebell BB war ruhiger geworden. Die Jahre des Exils hatten Spuren hinterlassen. Krankheiten schwächten seinen Elan, Spannungen mit den DDR-Kulturfunktionären kamen hinzu. Dennoch, Brecht blieb der unbeugsame Aufklärer: „Schreiben Sie, dass ich unbequem war und es auch nach meinem Tode zu bleiben gedenke.“ Er starb 58-jährig an einer Herzentzündung.

Auf dem benachbarten Dorotheenstädtischen Friedhof in der Nähe von Hegel und Fichte wollte er bestattet werden, in einem massiven Metallsarg, um sich vor den Würmern zu schützen. Aus Angst, lebendig begraben zu werden, sollte ein Pathologe nach seinem Tod zur Sicherheit die Oberschenkelarterie durchtrennen.

In einem Gespräch mit seinem Schriftstellerkollegen Erwin Strittmatter verbat sich Brecht – halb im Ernst, halb im Spaß – nach seinem Tod eine Fetischisierung seiner Habe. Stattdessen solle alles von ihm „im Schiffbauerdamm-Kanal versenkt“ werden. Es kam anders. Helene Weigel, die kluge Nachlassverwalterin, beließ Brechts Wohnung im Originalzustand, richtete im Haus das Brecht-Archiv ein und zog hinunter ins Erdgeschoss, wo sie bis zu ihrem Tod 1971 lebte. Begraben ist auch sie auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof, neben Bertolt Brecht – in ihrer Nachbarschaft Karl Friedrich Schinkel, Heinrich Mann, Hanns Eisler, Anna Seghers, Herbert Marcuse, Heiner Müller, Johannes Rau, Christa Wolf und viele andere große Namen.