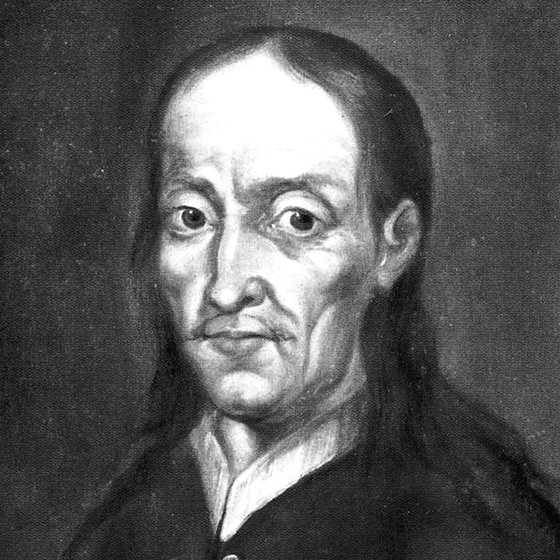

Jakob Böhme

Zgorzelec, Polen

Foto: Wikimedia Commons/Gottlob Glymann, um 1750 (Ausschnitt)

1575

17.11.1624

Man beschimpfte ihn als „Ketzer, Schwärmer und Halunken“, war es doch eine Provokation, sich am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges als einfacher, unstudierter Schuhmachermeister gegen die dogmatische Erstarrung der protestantischen Kirche zu stellen. Dabei kam es Jakob Böhme als treuem Lutheraner gar nicht in den Sinn, eine neue Lehre gegen die Bibel und gegen das Christentum zu gründen. Er nahm sich lediglich das Recht heraus, selbst zu denken, selbst zu erfahren und selbst zu erkennen. In Zeiten, in denen sich Protestanten und Katholiken bis aufs Blut bekämpften, ging es um die politische und kirchliche Deutungshoheit und Vormachtstellung. Da war es besonders gefährlich, Andersdenkende in den eigenen Reihen zu haben, die sich erdreisteten, die offizielle kirchliche Ordnung zu hinterfragen.

Jakob Böhme wurde in der Nähe von Görlitz als Sohn eines Freibauern geboren. Schnell war klar, dass der schmächtige Junge nicht für die landwirtschaftliche Arbeit taugte. Man schickte ihn in eine dreijährige Schusterlehre. Zwei Wanderjahre schlossen sich an. Danach ließ sich Böhme in der Handelsstadt Görlitz nieder, eröffnete eine Schuhmacherwerkstatt, heiratete und erwarb ein Haus an der Neiße. Dieses Haus, das heutige Museum, bewohnte er mit seiner Familie bis 1610. Dort wurden drei seiner vier Söhne geboren und dort erlebte Böhme seine erste mystische Erleuchtung beim Betrachten eines Zinngefäßes, in dem sich das Licht reflektierte. „In meinem Suchen und Begehren ist mir die Pforte eröffnet worden, dass ich in einer Viertelstunde mehr gesehen und gewusst habe, als wenn ich wäre viele Jahre in hohen Schulen gewesen“, denn „ich sah und erkannte das Wesen aller Wesen, den Grund und den Ungrund.“

Erst 1612, zwölf Jahre später, sah er sich im Stande, seine Erkenntnisse niederzuschreiben. Seine Schrift „Morgenröte im Aufgang“ („Aurora“) war nicht zur Veröffentlichung gedacht – „Ich schreibe nur für mich und laufe niemand nach.“ Aber Freunde fertigten Abschriften an, die wenig später auch in die Hände der protestantischen Kirchenleitung gelangten. Die witterte Abweichlertum und wiegelte den Stadtrat und die Görlitzer Einwohnerschaft gegen den Schuster auf. Böhme wurde als „gefährlicher Enthusiast“ gebrandmarkt, kurzzeitig arrestiert und danach mit Schreibverbot belegt. Böhme fragte sich irritiert: „Ich verwundere mich, dass sich Gott in so einem einfältigen Manne will also ganz und gar offenbaren, und treibet ihn noch dazu, solches aufzuschreiben; da doch viel bessere Scribenten wären, die es viel höher könnten schreiben und ausführen als ich, der ich nur der Welt Spott und Narr bin.“

Jakob Böhme gab seine Werkstatt auf und verdiente fortan mit seiner Frau Catharina den Lebensunterhalt mit dem Garnhandel. Daneben las er autodidaktisch „viel hoher Meister Schriften“ zur Naturphilosophie, Astronomie, Alchemie und Mystik. Einige Jahre hielt er sich an das Schreibverbot, „bis es mich überfiel wie ein Platzregen.“ In seinen letzten sechs Lebensjahren verfasste er rund dreißig Schriften. „Wenn so ich schreibe, diktiert mir’s der Geist in großer wunderlicher Erkenntnis. Gott hat mir das Wissen gegeben. Nicht ich, der ich bin, weiß es, sondern Gott weiß es in mir.“

Böhme knüpfte an Luthers originäre Reformationsgedanken an, an die Freiheit und Eigenverantwortung des Einzelnen und seine Unmittelbarkeit zu Gott. Er war überzeugt: „So ich mich selber lese, so lese ich in Gottes Buch.“ In seinem ganzheitlichen Denken aber standen sich Gegensätze wie Gut und Böse nicht starr gegenüber, sondern waren in einer dynamischen Wechselbeziehung miteinander verwoben. Für Böhme offenbarte sich Gott in der realen Welt. „Betrachte dich selber, suche dich und finde dich selber. Du bist Gottes Gleichnis, Bild, Wesen und Eigentum.“ Im Menschen also, aber etwa auch in der Natur sei Gott erfahrbar: „Du wirst kein Buch finden, da du die göttliche Weisheit könntest mehr innefinden zu forschen als wenn du auf eine in viel tausenderlei Kräutern grünenden und blühenden Wiese gehst. Du wirst da die wunderliche Kraft Gottes sehen, riechen und schmecken, wiewohl es nur ein Gleichnis ist.“ Da war es nur folgerichtig, dass dieser christliche Mystiker und Philosoph nicht in Konfessionskategorien dachte – „Wahrlich, es ist nur ein Gott.“ Und für damalige Ohren noch aufrührerischer: „Oder meinst du, dass Gott nur der Christengott sei, leben doch die Heiden auch in Gott.“

Bis zu seinem Tod 1624 wurde Jakob Böhme angefeindet und ausgegrenzt. Ein christliches Begräbnis auf dem Görlitzer Nikolaifriedhof gestand man ihm nur widerwillig zu. Das Grabkreuz, das seine Anhänger gestiftet hatten, war schon nach wenigen Tagen zerstört. Nur zwei kleine Schriften erschienen zu seinen Lebzeiten im Druck. All dies konnte seinen großen Einfluss auf die Nachwelt nicht verhindern, etwa auf den Pietismus, die Romantik (Novalis, Runge, Tieck), die Philosophie (Schelling, Hegel) oder die moderne Kunst (Arp, Kandinsky).