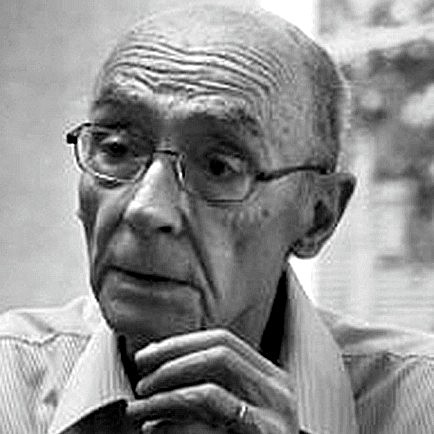

José Saramago

Tias (Lanzarote), Spanien

Foto: Creative Commons, 2008 (Ausschnitt) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.de

16.11.1922

18.06.2010

Als José Saramago 1998 als erster Portugiese den Literaturnobelpreis erhielt, gedachte er in seiner Rede voller Respekt seines Großvaters – eines einfachen Landarbeiters aus der portugiesischen Provinz Ribatejo. Der Mann konnte weder lesen noch schreiben, doch Saramago hielt ihn für den weisesten Menschen, dem er je begegnet war. Diese Rückbindung an seine Herkunft aus dem mittellosen kleinbäuerlichen Milieu prägte José Saramago zeitlebens: seine literarischen Werke ebenso wie sein politisches Engagement.

1969 war er der damals verbotenen Kommunistischen Partei Portugals beigetreten. Überzeugter Kommunist und Atheist blieb er sein Leben lang. „Jedem von uns steht ein Quadratmeter zu. Wir müssen ihn nur bearbeiten. Wenn alle das tun würden, wäre die Welt mit Sicherheit ein besserer Ort zum Leben.“

Seine Eltern konnten dem begabten Sohn aus Geldmangel keine Gymnasialbildung ermöglichen. José Saramago wurde Maschinenschlosser. Autodidaktisch eroberte er sich die Welt der Bücher, begann zu schreiben – und verstummte mit 25 Jahren wieder, weil er „nichts Lohnendes zu sagen habe.“ Seinen Lebensunterhalt verdiente er als Angestellter einer Sozialbehörde, später als Verlagsmitarbeiter, als Übersetzer und Literaturkritiker.

Erst mit Mitte fünfzig, nachdem sich die kommunistischen Kräfte nach dem Sturz der Salazar-Diktatur nicht hatten durchsetzen können, entschied er sich endgültig für die Schriftstellerei. Und der Erfolg seiner Bücher „Hoffnung im Alentejo“ (1980) und „Das Memorial“ (1982) gab ihm recht. „Alle meine Romane basieren auf etwas Unmöglichem“, erklärte er einmal. Doch gerade das Unmögliche, das Surreale, weist parabelhaft auf den Kern seiner Themen. Fast immer stehen die kleinen Leute im Zentrum seiner Werke – ihre Ausbeutung, ihre Unterdrückung, aber auch ihre Kraft zum Widerstand.

In seiner Nobelpreisrede beklagte er, „dass wir die Vernunft pervertieren, wenn wir Leben erniedrigen, dass die menschliche Würde tagtäglich von den Mächtigen dieser Welt erniedrigt wird, dass die universelle Lüge die vielfachen Wahrheiten ersetzt hat, dass der Mensch aufhörte, sich selbst zu achten, als er die Achtung vor seinen Artgenossen verlor.“

Nicht nur als Schriftsteller, auch als kritischer Zeitzeuge kommentierte er die sozialen und politischen Verhältnisse. „Millionen Menschen werden geboren, um zu leiden. Kümmern tut dies kaum jemanden.“ Mit klaren, kämpferischen Worten hielt er lebenslang den Herrschenden den Spiegel vor. Sein Roman „Das Evangelium nach Jesus Christus“ (1991) brachte die konservativen Regierungs- und Kirchenkreise gegen ihn auf. Wegen angeblicher Verletzung religiöser Gefühle wurde das Buch von der Nominierungsliste des europäischen Literaturpreises gestrichen.

Aus Protest verließ Saramago Portugal und zog mit seiner zweiten Ehefrau, der spanischen Übersetzerin Pilar del Rio, auf die Kanareninsel Lanzarote. Dort schuf sich der 70-Jährige in Tias ein neues Zuhause. Das blendend weiße Gebäude entspricht dem typischen Architekturstil auf Lanzarote. Ein Ort, so reich an Bildern und Erinnerungsstücken, wie seine Bücher an überbordender Fabulierfreude.

Schon im Eingangsbereich reiht sich Bild an Bild, Objekt an Objekt. Seine erste Anschaffung auf Lanzarote soll ein Werk von César Manrique gewesen sein, das heute neben dem Spiegel hängt. Das verabredete Treffen der beiden Männer war durch Manriques Unfalltod nicht mehr zustande gekommen. Die Zeiger der Uhr verweisen auf eine romantische Erinnerung des Hausherrn. Auf seinen Wunsch hin stehen alle Uhren im Haus auf vier Uhr – jener Nachmittagsstunde, in der er seiner Frau Pilar zum ersten Mal begegnet war.

Auch sein Arbeitszimmer bewahrt persönliche Spuren: ein Schreibtisch aus Pinienholz, ein Stuhl mit von Welpen angenagten Beinen, Bilder und Erinnerungsstücke ringsum. Hier entstanden Teile seines Romans „Die Stadt der Blinden“ (1995). Nebenan liegt das Schlafzimmer, in dem er 2010 mit 87 Jahren verstarb. Wohnzimmer und Küche öffnen sich zum Garten mit weitem Blick über Landschaft und Meer.

Im Nebengebäude schließlich richtete er seine riesige Bibliothek ein. Dort pflegte er, inmitten seiner Bücherwelt, die letzten Jahre zu arbeiten. Der, dem das Lesen und Schreiben so existentiell wichtig war, zog dennoch am Ende ein resignatives Fazit: „Es stößt mir bitter auf, die Gewissheit zu haben, dass ein paar vernünftige Dinge, die ich im Laufe meines Lebens gesagt habe, am Ende keinerlei Bedeutung haben werden.“ Und skeptisch fragte er: „Und Wörter? Wohin gehen die? Wie viele bleiben? Für wie lange? Und letztlich wofür?“