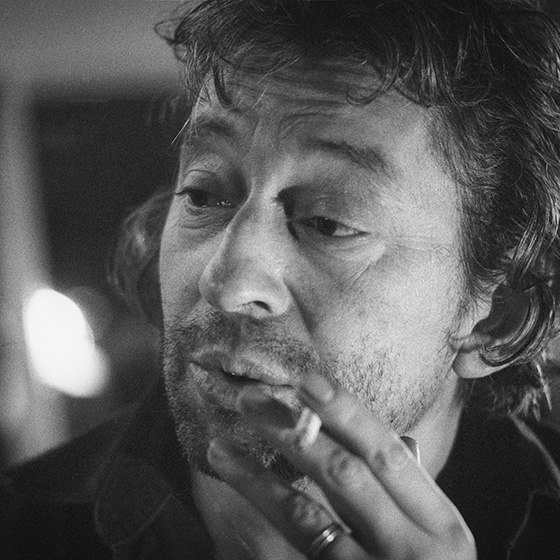

Serge Gainsbourg

Paris, Frankreich

Foto: Creative Commons/Claude Truong-Ngoc,1981 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de (Ausschnitt)

02.04.1928

02.03.1991

„Ich bin ein Rebell.“ Ach, Serge, das hast Du uns nun wirklich oft genug bewiesen. Die Reihe der Provokationen, Skandale - und ja, auch der Geschmacklosigkeiten - ist lang.

Serge Gainsbourg verletzte nicht nur den Patriotismus der Franzosen, als er die Marseillaise mit einer Antikriegs-Reggae-Version unterlegte, er sorgte auch für Schockwellen, als er mit seiner minderjährigen Tochter Charlotte Gainsbourg zu „Lemon Incest“ halbnackt im Bett posierte oder als er aus Protest gegen das französische Steuersystem vor laufender Fernsehkamera eine 500-Francs-Note abfackelte („Das ist mein Geld. Es kümmert mich einen Scheiß.“). Die berühmteste Erregung allerdings gelang ihm mit seinem gestöhnten Liebeshit „Je t’aime“, den er 1969 zusammen mit Jane Birkin auf dem Musikmarkt lancierte.

Serge Gainsbourg hat diese versnobt-schnoddrige Attitüde seinem kettenrauchenden, alkoholisierten Alter Ego „Gainsbarre“ zugeschrieben, einer Kunstfigur, die er sich Ende der 1970er Jahre zulegte und in seinem Lied „Ecce Homo“ beschrieb. Es war eine „zynische Maske“, eine Lust an der Inszenierung. Dahinter verbarg sich der andere Serge, geplagt von Selbstzweifeln, Schwermut und Misanthropie:„Wenn Gainsbarre sich betrinkt, haut Gainsbourg ab“ (Quand Gainsbarre se bourre, Gainsbourg se barre).

Lucien Ginsburg, so sein bürgerlicher Name, war der Sohn ukrainisch-jüdischer Eltern, die 1921 nach Frankreich emigrierten. Während der nationalsozialistischen Verfolgungen gelang es der Familie, in der Anonymität zu überleben. Doch der Schrecken und das Stigma des gelben Judensterns saßen Serge vermutlich lebenslang in den Gliedern. Er beschrieb sich rückblickend selbst als „trauriges, ernstes Kind“.

Nach dem Krieg versuchte er, mit seiner Leidenschaft, der Malerei, Fuß zu fassen, wandte sich dann aber frustriert der Musik zu. Bis ins dreißigste Lebensjahr hinein tingelte er als Pianist und Gitarrist durch die Bars. Seine ersten Erfolge hatte er als Songwriter für Juliette Greco, Brigitte Bardot und France Gall. Über 500 Chansons sollten folgen. Gainsbourg experimentierte mit unterschiedlichsten Musikstilen von Klassik, Jazz, Pop, Rock bis Disco, Funk und Reggae. Er war Komponist, Sänger, Schauspieler, Filmemacher und Autor. In seinen poetischeren Texten zeigte er sich als ein vom Surrealismus inspirierter Meister der Paradoxie („Je t’aime – moi non plus“). Mit seinem Konzeptalbum „Histoire de Melody Nelson“ beeinflusste er zahlreiche nachfolgende Musiker.

Diese Vielschichtigkeit, Exzentrik und Widersprüchlichkeit widerspiegelt auch sein Wohnhaus in der Rue de Verneuil, das seit 2023 für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Serge hatte es noch mit seiner damaligen Geliebten Brigitte Bardot ausgesucht, bezogen hat er es nach umfangreicher Renovierung dann allerdings 1969 mit seiner neuen großen Liebe, der 18 Jahre jüngeren britischen Schauspielerin Jane Birkin.

Eine Mauer, übersät mit Graffiti und Plakaten, schirmt sein ehemaliges Zuhause vor neugierigen Blicken ab. Dahinter verbirgt sich das relativ kleine zweistöckige Gebäude. Ebenerdig liegt der Wohnbereich mit schwarzem Klavier und schwarzen Wänden, dessen höhlenartige Atmosphäre durch die abgedunkelte Fensterfront noch verstärkt wird. „In psychiatrischen Anstalten sind die Wände weiß“, kommentierte Gainsbourg seine Farbwahl, für die wohl auch Huysmans Roman „À rebours“ Pate gestanden haben mag. In diesem intimen Reich konnte Serge Gainsbourgs seinem Bohemienleben frönen. „Ich weiß auch nicht, was das sein soll, ein Wohnzimmer, ein Musikstudio, ein Riesenchaos oder ein Museum“, sinnierte er einmal in einer TV-Sendung.

Auch als manischer Sammler offenbart er sich - von Polizeidienstmarken, Zeitungsausschnitten, goldenen Schallplatten bis hin zu Fotografien schöner Frauen. Viele unter ihnen kannte er, für viele hat er Songs geschrieben. Die Liste seiner Affären ist lang. Zwei Ehen, vier Kinder von drei Frauen. „Ich bin luzid – ich durchschaue die Dinge. Eine Klarheit, die vor allem in der Liebe tödlich ist. Die Frauen hassen das.“

Neben der vergleichsweise hellen Küche führt eine schmale Treppe hinauf ins Obergeschoss, auch hier überall niedrige Decken. Gainsbourgs kleines Büro ist vollgestopft mit Büchern und Notizen. Daneben liegt Janes ehemaliges Zimmer, später von Tochter Charlotte bewohnt, dann das Badezimmer und schließlich das Schlafzimmer - mit breitem Bett und natürlich schwarzer Überdecke. Noch heute liegt darin eine laszive Aura.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, hinter einer schwarzen Fassade, befindet sich das Museum - ein Ort, der Leben und Werk von Serge Gainsbourg eindrucksvoll dokumentiert, mit Noten, Fotos, Filmen, Plattencovern und persönlichen Gegenständen. Auch Originale wie ein Manuskript von Chopin oder Zeichnungen von Klee und Dali befanden sich in seinem Besitz. Die Bar im hinteren Bereich des Museums, ebenfalls schwarz grundiert, heißt selbstverständlich „Gainsbarre“.

Serge Gainsbourgs exzessive, selbstzerstörerische Lebensweise hinterließ Spuren, die am Ende unübersehbar waren. „Ich höre immer wieder mit dem Rauchen auf. Alle fünf Minuten“, witzelte er in einem Interview. Er starb mit 62 Jahren in seinem Haus an einem Herzinfarkt.

Sein Grab auf dem Pariser Friedhof Montparnasse wird noch immer von Fans mit Gitanes-Schachteln, Feuerzeugen, Cocktailgläsern, Blumen, Steinen, Bildern geehrt. Ach, Serge.