Otto von Bismarck

Bad Kissingen, Deutschland

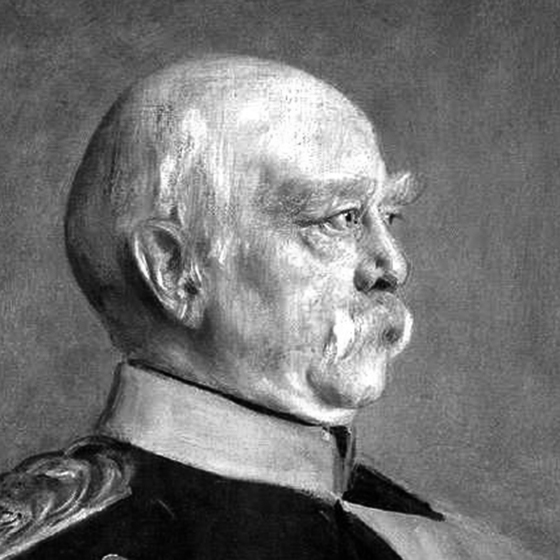

Foto: Wikimedia Commons/Franz von Lenbach,1894 (Ausschnitt)

01.04.1815

30.07.1898

Deutschland ist voll von Bismarckstraßen, Bismarckplätzen, Bismarcktürmen , Bismarckdenkmälern. Der Name Otto von Bismarck hinterlässt im deutschen Alltagsleben noch immer Spuren, auch wenn sich heute kaum noch erahnen lässt, welchen Kult es einstmals um den Gründer des Deutschen Kaiserreichs gegeben hat. Das erste Bismarckdenkmal wurde übrigens 1877 nicht etwa in Hamburg oder Berlin errichtet, sondern im kleinen Bad Kissingen. Denn auf diese Kurstadt an der Fränkischen Saale schnurrte das politische Machtzentrum Deutschlands für einige Wochen im Jahr zusammen - immer dann, wenn sich der gegen Übergewicht und Überarbeitung ankämpfende Reichskanzler Otto von Bismarck hier zum Kuren einfand.

Gleich sein erster Aufenthalt 1874 katapultierte Bad Kissingen in die internationalen Schlagzeilen. Bei einer Kutschausfahrt entging der Reichskanzler nur knapp einem Attentat. Ein fanatisierter Katholik, empört über die Zurückdrängung der katholischen Kräfte in der Reichspolitik, hatte mit der Pistole auf ihn gelauert. Obgleich Bismarck nur eine leichte Verletzung am Handgelenk davontrug, wünschte er fortan, für seine weiteren Kuraufenthalte in der Oberen Saline zu logieren. Die solitäre Lage des Anwesens abseits vom Kurbetrieb versprache nicht nur Ruhe, sondern auch bessere Schutz- und Überwachungsmöglichkeiten.

In einem Flügel der ehemaligen Salinenverwaltung, die im 18. Jahrhundert den Würzburger Fürstbischöfen als Kurquartier gedient hatte, ließ man eigens für ihn und seine Familie eine Wohnung einrichten. Die authentisch erhaltenen Räume, ausgestattet mit dunklem, wuchtigem Mobiliar im Gründerzeitstil, sind seit 1998 als Museum zugänglich - eine Zeitkapsel, die scheinbar unberührt ins 19. Jahrhundert zurückführt. Selbst der dezent mufflige Geruch scheint aus längst vergangener Zeit zu stammen. Im Festsaal speisten die Bismarcks und empfingen Gäste aus Politik und Diplomatie. Auch das Arbeitszimmer und das Schlafzimmer des Kanzlers blieben original erhalten.

Der schwergewichtige Politiker litt unter nervösen Reizzuständen und Schlafstörungen. „Ich habe nicht schlafen können, ich habe die ganze Nacht gehasst“, soll der für seine Konfliktfreude bekannte Bismarck nach einer dieser durchwachten Nächte seinem Kanzleichef geklagt haben. Unter dem strengen Blick seines Arztes Schweninger unterzog er sich den verordneten Diät- und Badeprozeduren. „Schweninger ist überhaupt der einzige Mensch in meinem Leben gewesen, der Macht über mich gewonnen hat und dem ich nahezu unbedingt Gehorsam leiste“, bekannte er. Die sogenannte Bismarck-Waage an der Kurpromenade, auf der er sich öffentlich wiegen und die verlorenen Pfunde auf einer Tafel festhalten ließ, war schon damals eine Attraktion. Täglich fuhr er mit der vom bayerischen König Ludwig II. samt Personal gestellten Kutsche zum Salinenbad. „Ich bade innerlich und äußerlich jeden Tag, einstweilen mit dem Erfolge geistigen Stumpfwerdens, ein Kursymptom, welches meinen Arzt mit freudiger Zuversicht erfüllt“, heißt es in einem seiner Briefe.

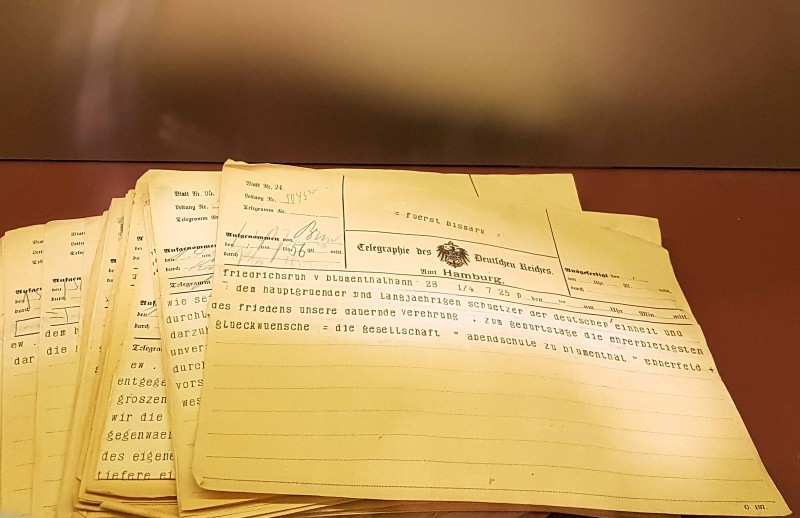

Doch dieser prominente Kurgast war vor allem Vollblutpolitiker. Sein Denken und Handeln kreiste auch in Bad Kissingen in erster Linie um die Regierungsgeschäfte. Gewöhnlich zog er sich nach dem Mittag- und Abendessen in sein Arbeitszimmer zurück. Telegraphen- und Gendarmeriestation sowie ein Postkurierdienst hielten die Verbindung zur Welt aufrecht. Bad Kissingen, das Bismarck insgesamt fünfzehn Mal zum Kuren aufsuchte, kann für sich in Anspruch nehmen, dass von hier wichtige außen- und innenpolitische Weichenstellungen ausgegangen sind. Im sogenannten Kissinger Diktat von 1877, das Bismarck seinem Sohn Herbert in die Feder diktierte, umriss der Reichskanzler seine strategischen Vorstellungen einer europäischen Bündnis- und Friedenspolitik. Auch die entscheidenden Gespräche zur Einführung einer zukunftsweisenden Sozialgesetzgebung - Kranken- und Unfallversicherung, Invaliditäts- und Altersversicherung - fanden hier statt. Doch zur Ära Bismarck gehören ebenso die folgenreichen innenpolitischen Kämpfe gegen die sogenannten „Reichsfeinde“: politischer Katholizismus und Sozialismus.

Bismarcks Leibmaler Franz von Lenbach, der ihn viele Jahre lang begleitet und in über achtzig Gemälden porträtiert hatte, sagte über ihn: „Freunde im gewöhnlichen Sinn hat Bismarck meiner Ansicht überhaupt nicht, und ich glaube nicht, dass Männer von solcher Größe je dergleichen gehabt haben. Er haust in sich, er blickt gedankenvoll zurück auf die ungeheure Summe seines Lebens.“

1890 nach seiner demütigenden Entlassung durch den jungen Kaiser Wilhelm II. ebbte die Bismarck-Verehrung keineswegs ab - im Gegenteil. Sein Tod 1898 und seine posthum veröffentlichten Memoiren „Gedanken und Erinnerungen“ befeuerten den Mythos Bismarck noch einmal nach Kräften. Heute hat dieser Mythos längst seine Strahlkraft verloren, wenngleich sein Name noch vielerorts präsent geblieben ist. Und selbst in der deutschen Sprache wirkt er fort. Das schöne Wort „Zivilcourage“ etwa ist eine Wortschöpfung Otto von Bismarcks.