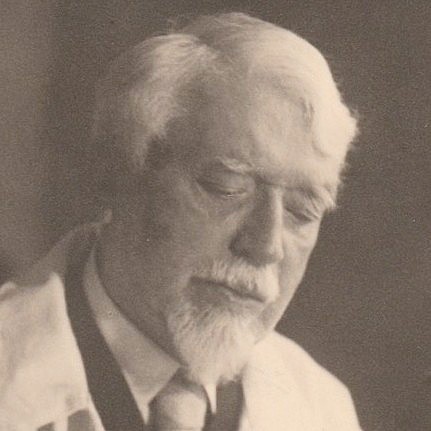

Adolf Hölzel

Stuttgart, Deutschland

Foto: Adolf Hölzel Stiftung (Ausschnitt)

13.05.1853

17.10.1934

Als Adolf Hölzel 1906 eine Professur an der Königlichen Akademie der bildenden Künste in Stuttgart antrat, glaubte man, einen Künstler gewonnen zu haben, der sich ganz der traditionellen Malweise verpflichtet fühlte. Man kannte ihn vor allem durch seine naturalistisch-impressionistischen Landschafts- und Genrebilder. Hölzel hatte nach einer Ausbildung zum Schriftsetzer ein Kunststudium in München und Wien absolviert, die Münchner wie auch die Wiener Secession mitbegründet und lebte seit vielen Jahren mit Frau und Sohn in Dachau, wo er eine erfolgreiche private Malschule leitete. Auch Emil Nolde gehörte damals zu seinem Schülerkreis.

Was an der Stuttgarter Kunstakademie vermutlich niemand ahnte: der 52-jährige Hölzel hatte bereits einen radikalen künstlerischen Kurs eingeschlagen. 1905, mit der „Komposition in Rot I“, schuf er sein erstes abstraktes Werk. Inspiriert vom Wiener Jugendstil, insbesondere von Gustav Klimts abstrakt-geometrischer Ornamentik, gehört er damit unangefochten zu den Pionieren der abstrakten Kunst.

Anfangs hielt Hölzel sein progressives Kunstverständnis in Stuttgart noch zurück. Als Pädagoge jedoch sorgte er durch seine progressiven Unterrichtsmethoden rasch für Aufsehen. Er gründete die erste Damenmalklasse, Jahre bevor Frauen offiziell der Zugang zu den Akademien gewährt wurde. Und er förderte und begleitete seine Studenten in ihrer individuellen Ausdrucksweise, anstatt sie zu epigonalen Kunstkopisten zu erziehen. Schon bald sammelten sich fortschrittlich gesinnte Kunstschaffende um ihn. Es formierte sich der sogenannte „Hölzel-Kreis“, darunter spätere Bauhaus-Größen wie Oskar Schlemmer, Willi Baumeister, Johannes Itten und Ida Kerkovius.

Hölzel war eine Ausnahmeerscheinung an der Hochschule. Sein Meisterschüler Willi Baumeister erinnerte sich: „Ein für die damalige Kunstakademie ganz seltener Fall trat ein: ein Professor entwickelte sich künstlerisch weiter. Er ging kühne Schritte vorwärts. Alle Kunstbeamten und seine Professorenkollegen, besonders die Schlachtenmaler, muss ein Grauen erfasst haben angesichts einer solchen gefährlichen Wandlung. Mit solcher Malerei wäre Hölzel niemals Professor geworden; aber er wurde der Exponent der Moderne für weitere Gebiete.“

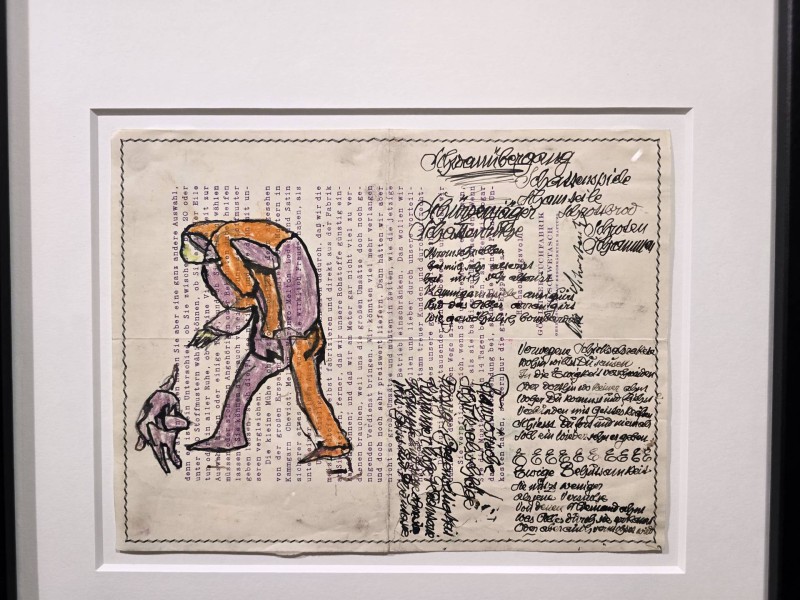

Hölzels besonderes Interesse galt den Gesetzmäßigkeiten der Kunst. Er wollte den Konstruktionsprinzipien eines Bildes auf den Grund gehen. „Das Bild ist eine Welt für sich, die eigens und gründlich erforscht sein will.“ Als Maler und Zeichner experimentierte er zeitlebens mit Stilen und Materialien. Für ihn waren es in erster Linie die künstlerischen Mittel – Farben und Formen -, die analog zu den Regeln der Musik ein Werk zu einer harmonischen Gesamtkomposition vereinen. „Die Grundlage des Bildes, wie das Räderwerk einer Uhr, ist selten von außen deutlich sichtbar, und in ihm steckt doch wie bei der Uhr die eigentliche Seele des Ganzen.“

Als Hölzel 1916 zum Direktor der Akademie aufstieg, unternahm er einen weiteren Anlauf zur Reformierung der Hochschule, wurde aber erneut durch die beharrenden Kräfte ausgebremst. Der Anfeindungen und Konflikte müde, reichte er bald darauf sein Entlassungsgesuch ein und ging 1919 in den Ruhestand. Seine Schüler bemühten sich, Paul Klee als Lehrstuhl-Nachfolger zu gewinnen. Vergeblich. Die konservative Professoren- und Beamtenschaft war nicht willens, sich der Kunstmoderne zu öffnen.

Mit seiner Frau Emmy zog Hölzel 1919 in eine Stadtvilla nach Stuttgart-Degerloch, wo er als privater Kunstlehrer und freischaffender Künstler tätig blieb. In seinem Spätwerk, vor allem in der Pastellmalerei und den farbintensiven, kaleidoskopartigen Glasfenstern für die Firmen Bahlsen und Pelikan in Hannover sowie für das Stuttgarter Rathaus, erreichte seine abstrakte Kompositionskunst einen weiteren Höhepunkt.

Hölzel verstarb 1934. Kurz vor seinem Tod schrieb er: „Ich möchte, dass durch meinen Tod kein Mensch belästigt werde. Ich weiß ja doch, wie wenige Menschen sich für mein künstlerisches Wollen und dadurch für mich interessiert haben.“ Aber zum Glück ist das heute anders. Sein ehemaliges Wohn- und Atelierhaus, in dem er bis zu seinem Tod lebte, steht seit 2022 allen Interessierten offen.

Ein neuer Anbau, der den Stil der alten Fassade aufgreift und sich in hellen Grautönen absetzt, ergänzt das Gebäude – eine originelle architektonische Lösung, die dem Neuerer Hölzel wohl gefallen hätte. Der Mann, von dem Willi Baumeister sagte: „Die Grenzen der Kunst wurden durchbrochen, weite, freie Formen taten sich auf“, erfährt in diesem Haus eine späte, aber angemessene Würdigung.