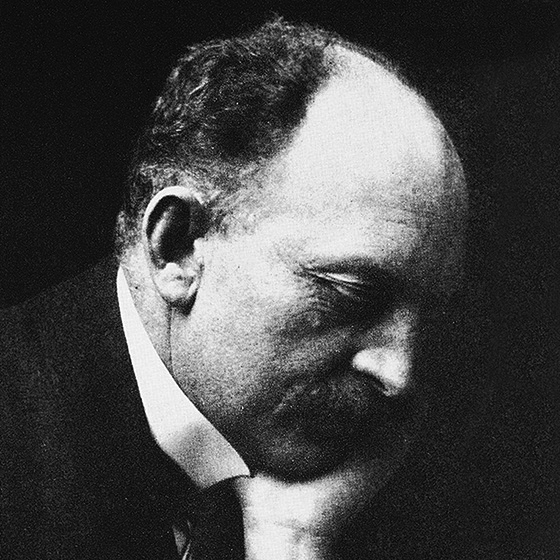

Emil Nolde

Seebüll, Deutschland

Foto: Wikimedia commons/Minya Diéz-Dührkoop (Ausschnitt)

07.08.1867

13.04.1956

Seine Bilder wurden von Hitler als „Misthaufen“ verspottet. Über tausend Werke ließ das NS-Regime aus deutschen Museen entfernen, rund vierzig davon wurden 1937 in der Ausstellung „Entartete Kunst“ als undeutsch an den Pranger gestellt, darunter auch das Aquarell „Reife Sonnenblumen“, das zuvor Goebbels Wohnung geschmückt hatte und nach einem Wutanfall Hitlers abgehängt worden war. Und doch: Emil Nolde, NSDAP-Mitglied und überzeugter Anhänger des Führers, sah sich als urdeutschen Maler, der für das „Starke, Herbe, Innige“ in der Kunst und gegen deren antisemitische Überfremdung eintrat. Wie geht das zusammen? Es ist ein Paradox, dem Emil Nolde und im übrigen auch wir Heutigen nicht entkommen, wenn wir seine Bilder sehen und sein Atelier- und Wohnhaus im nordfriesischen Seebüll besuchen.

Nolde, eigentlich Emil Hansen, wuchs als Sohn eines Bauern im deutsch-dänischen Grenzgebiet auf, einer kargen Marschlandschaft zwischen Meer und Wolken. Zeitlebens blieb er seiner nordischen Heimat verbunden. Wasser und Himmel gehören zu den vielfach variierten Motiven seiner Bilder: „Die Heimat bleibt der Urboden“, schrieb er. Den Namen Nolde, den er 1902 nach seiner Heirat mit der dänischen Schauspielerin Ada Vilstrup annahm, wählte er bewusst als Bekenntnis zu seinem Geburtsort Nolde.

Ganz in der Nähe auf einer einsam gelegenen Warft fand das Ehepaar später den geeigneten Platz für seinen Alterswohnsitz. 1927, Nolde war bereits sechzig Jahre alt, wurde nach seinen Entwürfen mit dem Bau begonnen. Entstanden ist ein massiver, asymmetrischer Baukörper aus dunkelrotem Klinker, der in seiner Modernität so gar nicht zu den friesischen Bauernhäusern der Umgebung passte. Ebenso wie beim zeitgleich in Berlin entstandenen Gebäude des Bildhauers Georg Kolbe ist die Anlehnung an die Bauhaus-Ästhetik unverkennbar. Einige Jahre später kam ein weiteres Stockwerk für den Bildersaal hinzu, in dem bis heute Noldes Werke gezeigt werden. Die ehemaligen Wohnräume im Erdgeschoss wirken im Vergleich zum lichten Atelier und zum großzügigen Bildersaal klein und gedrungen. Ihre farbigen Wände, ebenso wie manche Möbel, Keramiken und Textilien, gehen auf Noldes eigene Entwürfe zurück.

Auch der prachtvolle Bauerngarten wurde nach den Vorstellungen der Noldes angelegt. „Wir standen auf unserer Warft Seebüll, die ganze weite Himmelswölbung über uns, nackte grüne Felder um das Haus herum. Ein Stück solches Grasfeld sollte unser Garten werden.“ Mit viel Mühe verwandelten sie das Gelände in ein üppiges Blumenparadies. Die Wege folgen der Form ihrer Initialen E und A – „wir sagten es niemand“. Ein Teich und ein reetgedecktes Gartenhäuschen, liebevoll „Seebüllchen“ genannt, ergänzen das Ensemble. Dieser Garten inspirierte Nolde zu zahlreichen farbkräftigen Bildern. „Die Farben waren mir ein Glück, es war als ob sie meine Hände liebten“, heißt es in seinen Lebenserinnerungen.

Die Winter verbrachten die Noldes meist in Berlin. Doch weder in der Künstlervereinigung „Die Brücke“ noch in der Berliner Secession, wo es zum Konflikt mit dem Altmeister des Impressionismus Max Liebermann kam, hielt es Emil Nolde lange. „Ich war geworden, was ich sein wollte, ein künstlerisch Einsamer.“ Er sah sich mit seiner expressionistischen Malerei in der urdeutschen Tradition Albrecht Dürers, Matthias Grünewalds und Caspar David Friedrichs.

Doch dieses Bekenntnis zur deutschen Kunst hinderte die Nationalsozialisten nicht daran, den zwischenzeitlich auf dem Kunstmarkt überaus erfolgreichen Maler als undeutsch zu brandmarken und schließlich 1941 mit Berufsverbot zu belegen. Nolde litt unter diesem Missverständnis, hatte er doch gehofft, dass sein expressionistischer Stil zur offiziellen nationalsozialistischen Staatskunst erhoben werden würde. Er protestierte gegen die Ächtung bei Propagandaminister Joseph Goebbels, „besonders weil ich von Beginn der Nationalsozialistischen Bewegung als fast einzigster deutscher Künstler im offenen Kampf gegen die Überfremdung der deutschen Kunst, gegen das unsaubere Kunsthändlertum und gegen die Machenschaften der Liebermann- und Cassirerzeit gekämpft habe.“

In seinem Seebüller Refugium arbeitete er dennoch heimlich weiter. Und genau daraus konnte er dann nach 1945 die beschönigende Halbwahrheit vom stigmatisierten Opfer nationalsozialistischer Kunstpolitik in die Welt setzen. Dass er bis zum Kriegsende auf der Seite der Nazis gestanden hatte, dass er deren Antisemitismus und völkischen Rassismus emphatisch geteilt hatte, davon war keine Rede mehr.

Unangepasst und ideologisch unberührbar blieb Emil Nolde allein in seiner Kunst. Ihm ist zugute zu halten, dass er sich nicht dem herrschenden Kunstgeschmack der Nationalsozialisten anbiederte. Seine Werke mit biblischen und mythologischen Szenen wie auch seine Naturbilder folgen ihren eigenen Gesetzen, fern vom Nazikitsch.

Seebüll, wo sich auch die Grabstätte von Ada und Emil Nolde befindet, ist heute eine Stiftung - so hatte es das kinderlose Ehepaar testamentarisch verfügt: Es soll „der suchende, geistige Wanderer aus allen Landen eine besondere Stätte finden, wo ihm etwas Glück und künstlerisch-geistige Erholung gegeben wird.“ Seebüll erfüllt all diese Erwartungen, wohl wissend, dass zu seiner heiteren Ausstrahlung auch die Schatten der Vergangenheit gehören.