Suzanne Valadon

Paris, Frankreich

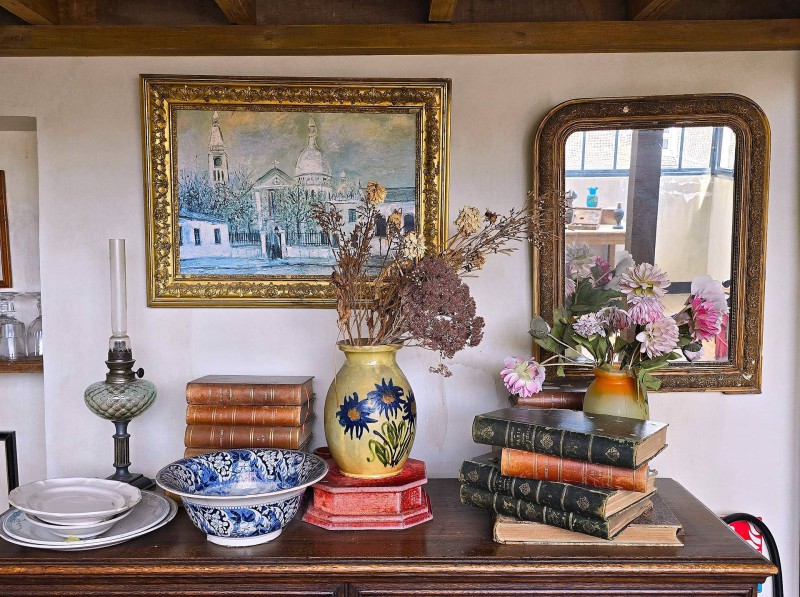

Foto: Suzanne Valadon/Musée de Montmartre (Ausschnitt)

23.09.1865

07.04.1938

Henri de Toulouse-Lautrec, einer ihrer Liebhaber, verpasste ihr den Namen Suzanne, in Anlehnung an die biblische „Susanna im Bade“. Denn auch die blutjunge Marie-Clémentine, so ihr eigentlicher Name, war den eindringlichen Blicken älterer Männer ausgesetzt, in ihrem Fall den eindringlichen Blicken Pariser Künstler, für die sie Modell saß. Auf bekannten Gemälden von Puvis de Chavannes, Renoir und Toulouse-Lautrec begegnet man ihr noch heute. Sie war ein gefragtes Malermodell und mit einer frappierenden Selbstverständlichkeit gingen in jener Zeit derartige Arbeitsbeziehungen nicht selten in sexuelle Beziehungen über.

Als uneheliche Tochter einer Wäscherin wuchs sie ab dem fünften Lebensjahr am Montmartre auf, einem Pariser Viertel, in dem es nur so wimmelte von Malern, Dichtern und Musikern. Bereits als Elfjährige musste sie die Schule verlassen, um mit Gelegenheitsjobs zum Lebensunterhalt beizutragen. Ein Sturz beendete früh ihren Traum, Zirkusartistin zu werden - fortan verdingte sie sich als Künstlermodell. Mit achtzehn brachte sie ihren Sohn Maurice zur Welt. Jahre später übernahm der spanische Maler und Kunstkritiker Miguel Utrillo y Molins die Vaterschaft. Mit ihm, ebenso wie mit dem Komponisten Erik Satie und anderen, hatte sie Liebschaften.

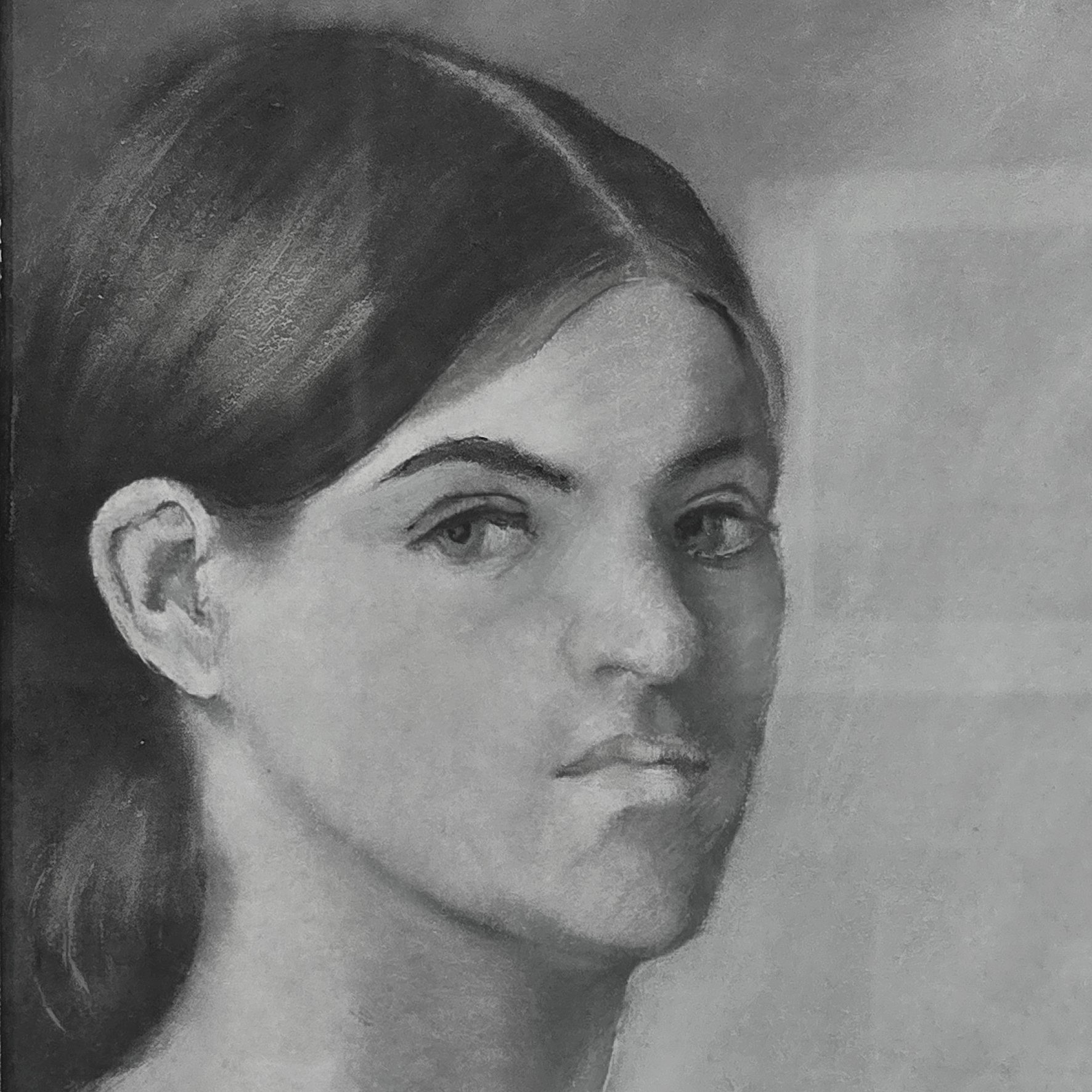

Doch mit passivem Modellsitzen begnügte sich die eigenwillige Suzanne mit der Zeit nicht mehr. Sie, die schon als Kind das Zeichnen für sich entdeckt hatte, beobachtete ihre Auftraggeber sehr genau, studierte deren Handhabung mit Farbe und Pinsel. Als Toulouse-Lautrec zufällig Zeichnungen von ihr zu Gesicht bekam, bahnte er ihr den Weg zum Altmeister Edgar Degas. Auch der erkannte ihr „Zeichengenie“, wies sie in künstlerische Arbeitstechniken ein und vermittelte sie an Sammler und Kunsthändler. Er erwarb mehrere ihrer Werke und schrieb anerkennend: „Von Zeit zu Zeit betrachte ich Ihre Rötelzeichnung in meinem Esszimmer, die dort immer noch hängt.“ 1894 wurden erstmals Bilder von ihr ausgestellt. Fortan firmierte sie unter dem Künstlernamen Suzanne Valadon.

Suzanne emanzipierte sich von der traditionellen weiblichen Rolle als Muse und Modell und nahm selbstbewusst auf der anderen Seite der Staffelei ihren Platz ein. Das macht sie sehr besonders für ihre Zeit. Später wechselte sie von der Zeichnung zur Malerei. Auch wenn in ihrem Stil Einflüsse von Matisse, Cézanne oder Gauguin durchschimmern, fand sie dennoch zu ihrer eigenen Bildsprache, stilistisch erkennbar an den dunklen Konturlinien und kräftigen, kompakten Farben.

Die Heirat 1896 mit dem wohlhabenden Bankkaufmann Paul Mousis sollte Ruhe in ihr Leben bringen und ihr mehr Zeit zum Malen verschaffen. Doch 1909 verliebte sie sich in den 21 Jahre jüngeren Maler André Utter, einen Freund ihres Sohnes, und trennte sich vom Ehemann. 1912 zog das Paar mit Maurice in eine kleine Atelierwohnung in der Rue Cortot.

Und wieder pfiff Suzanne auf Konventionen. André war nicht nur ihr Liebhaber, sondern auch ihr Modell. Das 1909 entstandene Gemälde „Adam und Eva“ zeigt beide nackt in einer heiteren Paradiesszene. Ein neuer weiblicher Künstlerblick auf den nackten Männerkörper schlägt sich hier Bahn. Suzanne Valadon war die erste Frau, die einen männlichen Akt frontal von vorne darstellte. Ein Skandal in der damaligen Zeit. Während Männer ganz selbstverständlich nackte Frauen malten, war der umgekehrte Fall ein Tabu. Suzanne konnte das Bild nur mit dem Zugeständnis ausstellen, Adam eine Weinranke um die Lenden zu malen. Doch dieses nachträgliche Dekor wirkt so auffällig gekünstelt, dass die ironische Distanzierung unübersehbar ist.

Im Unterschied zu bürgerlichen Malerinnen ihrer Zeit, die zumindest Zugang zu privaten Kunstschulen hatten, war Susanne Valadon allein schon aufgrund ihrer Herkunft Autodidaktin. Doch gerade das befreite sie von einengenden gesellschaftlichen Regeln und Traditionen. Sie bewahrte sich ein freizügiges Verhältnis zur Körperlichkeit. Und genau diese Unabhängigkeit und Kompromisslosigkeit prägte auch ihren unverstellten, nüchternen Blick auf das Leben. In ihren Frauenporträts und Frauenakten fehlen jegliche idealistische Beschönigung und jegliche voyeuristische Vereinnahmung. Sie zeigen die Figuren in ihrem natürlichen Sein.

Diese Haltung des genauen Hinsehens findet sich auch in ihren Landschaftsbildern und Stillleben: „Bäume, Himmel, Wasser und Menschen berühren mich tief und leidenschaftlich. Formen, Farben und Bewegungen regen mich dazu an, mit Liebe und Inbrunst zu malen, um den Dingen, die ich so sehr schätze, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. In meinen Gemälden ist nicht ein Pinselstrich, nicht eine Linie, die ihren Ursprung nicht in der Natur hat. Wenn ich meine Leinwände aufbaue, ersinne ich die Formen, aber die Natur ist der Maßstab, an dem ich die Wahrhaftigkeit meiner Gemälde messe, stets angeregt durch meine Zuneigung für das Leben an sich.“

Mit André Utter, den sie kurz vor Kriegsbeginn 1914 heiratete, erlebte sie produktive und anregende Schaffensjahre, obwohl Streitereien und die Dauersorge um ihren labilen, alkoholsüchtigen Sohn den Alltag belasteten. Aus therapeutischen Gründen hatte sie Maurice Utrillo zur Malerei hingeführt, seine eingängigen Paris-Bilder verkauften sich bestens. Und auch Suzanne selbst war in den 1920er Jahren eine gefragte Malerin. Eine Zeitlang schwelgte das Trio regelrecht im Luxus. Aber 1926 zerbrach die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Suzanne und André ließen sich 1934 scheiden, Maurice ging eine Versorgungsehe ein.

Ihre gemeinsame Atelierwohnung im zweiten Stock des heutigen „Musée de Montmartre“ wurde originalgetreu rekonstruiert: das lichtdurchflutete Atelier, das kleine Wohnzimmer und die Schlafkammer von Maurice, dessen schmales Fenster wegen der unkalkulierbaren Anfälle des Trinkers vergittert war. Das Museum erzählt nicht nur die Geschichte des Montmartre-Viertels, sondern beherbergt auch eine umfangreiche Kunstsammlung. Mit seinem idyllischen Garten ist es eine Oase im Pariser Stadtleben. Hier kann es gelingen, zumindest eine Ahnung davon zu bekommen, wie die damalige Bohème, wie Suzanne Valadon einst lebte, liebte und arbeitete.