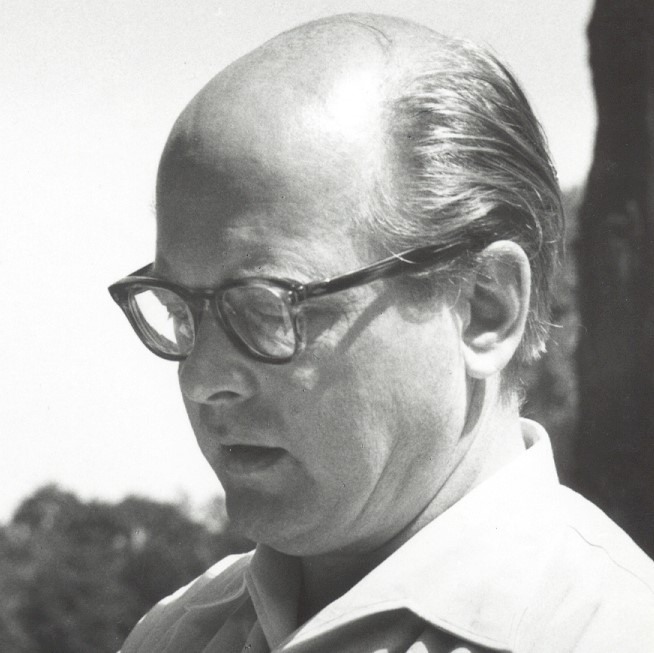

Ottomar Domnick

Nürtingen, Deutschland

Foto: Sammlung Domnick/Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (Ausschnitt)

20.04.1907

14.06.1989

Der Titel seiner Autobiografie ist nach einem Gemälde von Paul Klee benannt: „Hauptweg und Nebenwege“, ergänzt um den Untertitel „Psychiatrie, Kunst, Film in meinem Leben“. In Klees Werk erkannte Ottomar Domnick wohl ein Sinnbild seines eigenen Lebens, das eines vielseitig begabten, stets neugierigen Menschen, der seinem Leitsatz „Weitergehen – nicht stehenbleiben“ folgte. Gemeinsam mit seiner Frau Greta, ebenfalls Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie, betrieb er seit den 1950er Jahren in Stuttgart eine eigene Klinik. Daneben galt seine große Passion der Kunstmoderne in all ihren Facetten.

Wie viele andere war auch Ottomar Domnick 1945 erschöpft und ausgemergelt aus dem Krieg heimgekehrt. „Ich hatte Hunger, Hunger nach Kunst.“ Es waren die Werke der abstrakten Moderne, auf die er sich ausgehungert stürzte. Zu lange waren durch den Nationalsozialismus die Brücken zur internationalen Kunstavantgarde abgebrochen gewesen. Mit Begeisterung sammelten die Domnicks moderne Nachkriegskunst, darunter die zuvor als „entartet“ gebrandmarkten Werke Willi Baumeisters, Hans Hartungs und Fritz Winters. „Vom kleinsten Kern einer leidenschaftlichen Idee begannen wir nach dem Krieg unbeirrbar diese Sammlung aufzubauen, selbständig und kompromisslos“, erinnerte sich Domnick. Schon bald zählten die Domnicks in Deutschland zu den engagiertesten Sammlern und Wegbereitern abstrakter Gegenwartskunst.

Mit der ständig wachsenden Sammlung reifte der Wunsch nach einem „eigenen Museums, das kein Museum sein sollte, sondern ein Ort des Wohnens, des Lebens und der Begegnung mit kunstliebenden Menschen.“ In dem Stuttgarter Architekten Paul Stohrer fanden die Domnicks den kongenialen Partner für ihr Vorhaben. Mit ihm gelang es 1967, „ein Haus zu bauen, in dem man mit seinen Bildern lebt, in einer Architektur, die der modernen Kunst entspricht.“ Ab 1977 ergänzte das Ehepaar das Anwesen durch einen Skulpturengarten mit modernen Plastiken aus Eisen, Stahl und Bronze.

Der puristische Betonbungalow auf der Oberensinger Höhe bei Nürtingen hat einen streng gerasterten Grundriss. Trotz der wenigen Fenster wirkt das Innere erstaunlich offen und hell, dem leicht abfallenden Gelände entsprechend stufenförmig angepasst und räumlich gegliedert. Weiße Backsteinwände und ein Boden aus weißem Marmorkies belassen den Kunstwerken uneingeschränkt ihre Wirkkraft. Zusammen mit Holzmasken aus Neuguinea und Afrika sowie Möbeln der klassischen Moderne - etwa von Le Corbusier oder Charles und Ray Eames - entstand ein perfekt aufeinander abgestimmtes Ensemble modernen Wohnens. „Abends gehen wir durch die Räume wie durch einen Wald“, schrieb Domnick in seiner Autobiografie.

Aber immer war es Ottomar und Greta Domnick ein Anliegen, Kunst nicht nur privat zu erleben, sondern sie mit anderen zu teilen. Regelmäßig luden sie zu Veranstaltungen und Konzerten ein. Domnick selbst spielte Violoncello und ließ prominent besetzte Cello-Konzerte mit Werken zeitgenössischer Musik aufführen. Und auch seine eigenen Filme wurden in diesem Rahmen gezeigt. Das Haus verfügte über einen Schneideraum und einen voluminösen Projektor, der noch heute funktionsfähig ist. Denn Domnick war nicht nur Autor von Büchern und Dokumentarfilmen zur Kunstmoderne, er drehte auch eigene Spielfilme.

Sein bedeutendster Film „Jonas“ feierte 1957 auf der Berlinale Premiere und wurde mit dem Deutschen Filmpreis sowie dem Bambi ausgezeichnet. Domnick, Autodidakt und von seiner Frau tatkräftig unterstützt, war zugleich Produzent, Drehbuchautor und Regisseur. „Jonas“ zeigt zu Textcollagen von Hans Magnus Enzensberger und in expressiver Schwarz-Weiß-Optik „die seelische Situation des modernen Menschen“ in der Nachkriegsgesellschaft. Domnick wollte sein „Thema durch das Bild vermitteln: die Angst, die Einsamkeit des Menschen, seine Hilflosigkeit – die Verdrängung seiner Vergangenheit, seiner Schuld.“ Dieses experimentelle, radikal moderne Werk war ein Fremdkörper in der bundesrepublikanischen Filmlandschaft. Domnick war mit seinem „abstrakten Filmstil“ seiner Zeit voraus. Und Enzensberger, so in einem Brief an Domnick, sollte vorläufig Recht behalten: „Wahrscheinlich wird man dem Fingerzeig nicht folgen und weiter Groschenfilme machen.“

Als Psychiater war Domnick überzeugt, dass ärztliches und künstlerisches Sehen miteinander zusammenhängen. Sowohl „das intuitive Erfassen einer Krankheit in der Begegnung mit den Patienten“ als auch das intuitive Erfassen von Kunst seien für die filmische Gestaltung wichtig. „Der ärztliche Blick, die Kenntnis des Menschen und seiner Probleme und schließlich die Liebe zum Bild. Vielleicht sind es diese drei Faktoren, die meine Filmpassion ausmachen.“

Kunstavantgarde zeigte sich für Domnick in der Malerei, Plastik, Architektur, Musik, Literatur und im Film. „Die Einheit dieser Kunstformen einer Epoche am Beispiel dieser Sammlung zu verwirklichen, war mein Bestreben.“ Auch Design gehörte dazu. Als Liebhaber schneller Automobile erwarb er 1950 den ersten in Deutschland gebauten Porsche 356, weitere edle Markenfahrzeuge folgten.

Ottomar Domnick ging seinen Hauptweg und seine Nebenwege mit Konsequenz und Klarheit. „Ich konnte nie bummeln", bekannte er, „mein Leben war Bewegung." In Paul Klees Bild münden die vertikalen, bunt gerasterten Wege in eine horizontal gegliederte blaue Fläche. Der Himmel? Das Meer? Domnick starb 1989, seine Frau Greta folgte ihm zwei Jahre später. Beide wurden in der Ostsee seebestattet. Ihre leeren Urnen ruhen heute im Skulpturengarten unter Karl-Heinz Türks Plastik „Paar“.

Ihr wunderbares Kunstensemble am Fuße der Schwäbischen Alb wird heute vom Land Baden-Württemberg in ihrem Geiste der Weltoffenheit, Gastfreundschaft und Kunstliebe fortgeführt.