Hans Hartung

Antibes, Frankreich

Foto: Creative Commons/Paolo Monti https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de (Ausschnitt)

21.09.1904

08.12.1989

Dies ist ein bezaubernder Ort. Strahlend weiße kubische Bauten inmitten uralter Olivenbäume. Dazu das mediterrane Blau des Himmels und das Wasserblau des Pools. Man kann sich an dieser Formen- und Farbenkomposition nicht sattsehen. Dieser Ort wurde sorgfältig durchdacht und geplant vom Künstlerpaar Hans Hartung und Anna-Eva Bergman. Anfang der 1960er Jahre hatten die beiden den zwei Hektar großen Olivenhain oberhalb von Antibes erworben. Die Baupläne für ihr Wohnhaus und ihre Ateliers entwarfen sie selbst. Hartung schrieb dazu in seiner Autobiografie: „Das ideale Haus für mich ist ein weißer Würfel mit klaren Linien, wie die Häuser der spanischen Fischer auf der Insel Menorca. Die Fenster sind meine Bilder. Durch sie zeichnet sich eine unbewegliche Landschaft ab, doch mit einem ständig sich wandelnden Himmel, der durch die silbernen Blätter der Olivenbäume schimmert.“

Nach sechsjähriger Bauzeit konnten die Eheleute einziehen. Den folgenden Jahren in Schönheit und Frieden waren ganz andere Jahre vorausgegangene – persönliche Krisen, Krankheiten, Geldsorgen, dazu die schlimmen Zeitläufte in der ersten Hälfe des 19. Jahrhunderts. Hans Hartung hatte früh die Malerei für sich entdeckt. Nach dem Studium in Leipzig, Dresden und München zog es ihn nach Paris, wo er sich im Umfeld von Miró, Mondrian und Calder bewegte. Sein Malstil tendierte von Anfang an Richtung Abstraktion. Darin blieb er sich sein Leben lang treu.

1929 lernte er auf einem Fest die norwegische Illustratorin Anna-Eva Bergman kennen. Nach ein paar Monaten heirateten die beiden. Zwei Jahre lebte das junge Paar in einem weißgekalkten kubischen Häuschen auf Menorca, bis sie von den spanischen Behörden wegen Spionageverdachts des Landes verwiesen wurden.

Hans Hartung ging zurück nach Deutschland, aber die Nationalsozialisten stempelten seine Kunst als „entartet“ ab und entzogen ihm bald darauf den deutschen Pass. Als staaten- und mittelloser Künstler hielt er sich im Pariser Exil auf. Bei Kriegsausbruch blieb ihm dann nichts anderes übrig als sich der französischen Fremdenlegion anzuschließen. Anna-Eva Bergman hatte sich scheiden lassen und war auf der Suche nach ihrer eigenen künstlerischen Sprache zurück nach Norwegen gegangen. Hartung schloss eine Ehe mit Roberta, der Tochter seines spanischen Künstlerfreundes Julio Gonzáles.

Bevor die Nationalsozialisten auch den südlichen Teil Frankreichs besetzten, verdingte er sich als Landarbeiter. Danach flüchtete er nach Spanien. Doch auch dort wurde er nicht geduldet, er ging ein zweites Mal zur Fremdenlegion. 1944 bei Kämpfen im Elsass gegen die Deutschen wurde Hartung schwer verletzt, sein rechtes Bein musste amputiert werden. Am Ende des Kriegs zog er auf einem Zettel die Bilanz seines Lebens: kein Vaterland, keine Frau, kein Bein, keinen Pass. Und man muss hinzufügen: kein Geld.

Doch dann wendete sich das Blatt. Hartungs Kunst war nach dem Krieg international gefragt. Er galt als einer der wichtigsten Vertreter der sogenannten lyrischen Abstraktion bzw. des Informel. Seine Kunst boomte in den 1950er Jahren. Charakteristisch war seine energetische Pinselführung, schwarze kalligrafisch anmutende Linienbündel und Striche auf meist einfarbigem Grund. Die Bilder haben keine Titel. „Denn ich möchte den Betrachter nicht beeinflussen.“ Sein Malstil sei „einfach ein neues Ausdrucksmittel, eine andere menschliche Sprache – und zwar direkter als die frühere Malerei“, heißt es in seiner Autobiografie.

Nicht von ungefähr war daher Ottomar Domnick, ein Stuttgarter Psychiater, einer seiner großen Unterstützer und Sammler. Auch die sogenannte Klecksographie – eine Wortschöpfung Justinus Kerners – faszinierte Hartung lebenslang, denn spontane Farbklekse seien eine Zugangsmöglichkeit zum Unbewussten. 1952 begegnete Hartung, nun französischer Staatbürger, bei einer Ausstellung zufällig Anna-Eva Bergman. „Wir verliebten uns auf der Stelle ein zweites Mal.“ Ein paar Jahre später heirateten sie erneut.

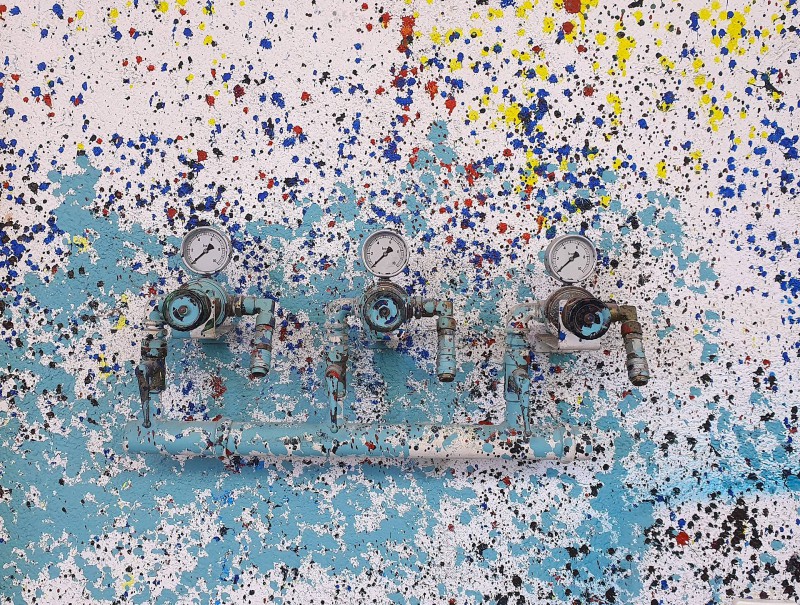

In den 1960er Jahren wandte sich Hartung mit Acryl- und Vinylfarben neuen künstlerischen Ausdrucksformen zu. Sein original erhaltenes Atelier in Antibes, zweifelsohne der Höhepunkt eines Besuchs, ist der sprechende Ausdruck dieser Wandlung. Dieser Atelierraum ist ein einziger Farbenrausch. Hartung experimentierte mit der Spritz- und Sprühtechnik. Von seinem Rollstuhl aus, an den er im Alter gebunden war, schuf er mit Spritzpistolen seine großformatigen Werke, begleitet von klassischer Musik aus den Lautsprechern. Seine umfangreiche Farbenpalette ist ebenso zu sehen wie seine vielfältige Sammlung an Malutensilien: Pinsel, Spachtel, Reisigbesen, Rechen, Schaber, Stahlbürsten, Farbwalzen. Anna-Eva Bergman, die ihren eigenen abstrakt minimalistischen Stil gefunden hatte, arbeitete nebenan in ihren separaten Atelierräumen. Lange hatte sie im Schatten ihres Ehemannes gestanden, doch zwischenzeitlich findet auch ihre klare, ruhige Kunst die ihr gebührende Würdigung.

Ein abgedunkelter Raum, eine Art Schrein, führt ihrer beider Leben zusammen. Dort sind persönliche Erinnerungsstücke des Paares ausgestellt, darunter auch eine von Picasso bemalte Keramikkachel. Ein Duplikat befindet sich übrigens in Lee Millers Küche in ihrem Haus in East Sussex. Die ausgestellten Urnen des Künstlerpaares sind leer. Anna-Eva Bergman starb 1987, Hans Hartung 1989. Ihrer beider Asche wurde im Mittelmeer verstreut. In ihren Werken und in ihrem zauberhaften südfranzösischen Wohn- und Atelierensemble sind sie noch immer sehr gegenwärtig.