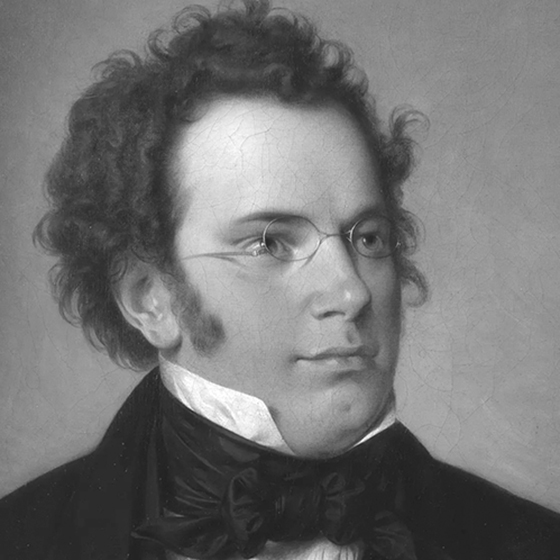

Franz Schubert

Wien, Österreich

Foto: Wikimedia Commons/Wilhelm August Rieder (Ausschnitt)

31.01.1797

19.11.1828

„Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus…“ – die Anfangsverse der „Winterreise“. Unwillkürlich kommen sie einem in diesen stillen, kahlen Räumen in den Sinn, in denen Franz Schubert im Alter von 31 Jahren verstarb. Vermutlich an Typhus, bereits geschwächt durch die Jahre zuvor diagnostizierte Syphilis.

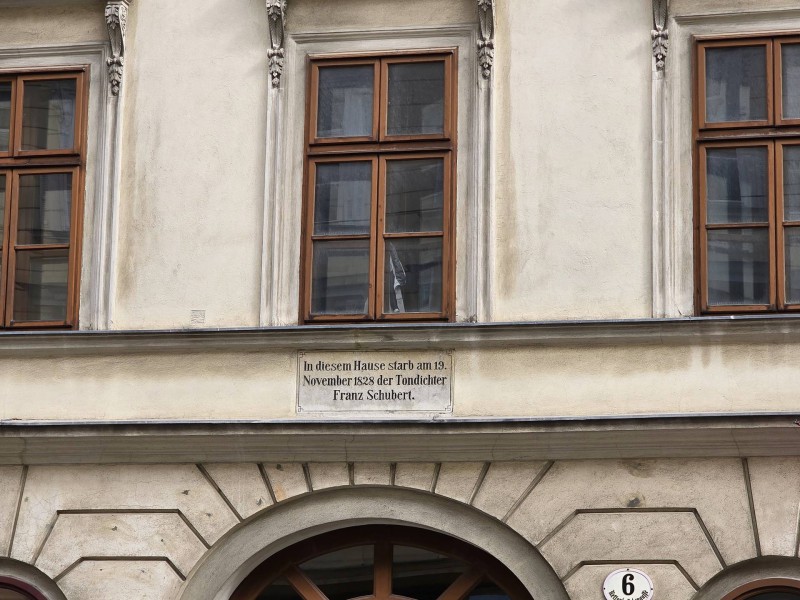

Die Wohnung in der Kettenbrückengasse gehörte seinem älteren Bruder Ferdinand, der erst im Frühjahr 1828 mit seiner Familie als sogenannter Trockenwohner eingezogen war. Das neu erbaute Haus war noch feucht, die Miete entsprechend günstig. Gewiss keine heilsame Umgebung für den fiebernden Franz. „Ich bin krank. Ich habe schon elf Tage nichts gegessen u. nichts getrunken, u. wandle matt u. schwankend von Sessel zu Bett und zurück“, schrieb er wenige Tage vor seinem Tod an einen Freund. Noch nicht einmal drei Monate Lebenszeit sollten Schubert in diesen Zimmern bleiben.

Die Sterbewohnung mit dem spärlichen Originalmobiliar ist ein Spiegel seiner Existenz. „Ich bin ein Fremdling überall“, heißt es im Lied „Der Wanderer“. Wie eine schwermütige Leitmelodie durchzieht diese Heimatlosigkeit Schuberts Leben. Meist war er auf die Unterstützung durch Freunde, Gönner und Verwandte angewiesen, meist fand er Unterschlupf beim ein oder anderen. Da seine Bewerbungen um eine feste Musikerstelle scheiterten, war es undenkbar, einen eigenen Hausstand, geschweige denn eine eigene Familie zu gründen. „Haus und Zimmer haben die Macht der Zeit gefühlt: die Decke ziemlich gesenkt, das Licht von einem großen, gegenüberstehenden Gebäude beschränkt, ein stark überspieltes Klavier, eine schmale Bücherstelle.“ So beschrieb ein Mitbewohner die vielfach wechselnden Unterkünfte Schuberts.

Als dreizehntes Kind eines Schulmeisters in der Wiener Vorstadt geboren, war Franz in beengten, bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Seine musikalische Begabung jedoch wurde früh erkannt und gefördert. Mit elf Jahren wurde er Sängerknabe in der Wiener Hofmusikkapelle und Stipendiat im Stadtkonvikt. Kein Geringerer als der Hofkomponist Antonio Salieri unterrichtete ihn im Komponieren. Nach einer Lehrerausbildung trat Schubert 1814 eine Stelle als Hilfslehrer an der Schule seines Vaters an. Bald jedoch zeigte sich, dass dieser Beruf seinem musikalischen Schaffensdrang im Wege stand. Schubert entschied sich für eine Existenz als freier Künstler. „Ich bin für nichts als das Komponieren auf die Welt gekommen“, soll er einem Freund gegenüber geäußert haben.

Sein kurzes Leben war erfüllt von einer staunenswerten Produktivität. Er hinterließ Chormusik, Klavier- und Kammermusik, Bühnenwerke, Sinfonien und rund 600 Lieder, viele von ihnen nach Gedichten von Goethe, Schiller, Novalis, Heinrich Heine und Wilhelm Müller. Zum bekanntesten Repertoire gehören „Der Erlkönig“, „Ave Maria“, „Die Forelle“ sowie die beiden Liederzyklen „Die Winterreise“ und „Die schöne Müllerin“. Schubert verstand es meisterhaft, die lyrische Sprache kongenial in Musik zu verwandeln. Mit ihm wurde die Gattung des Kunstliedes in ihrer eigentlichen Form begründet.

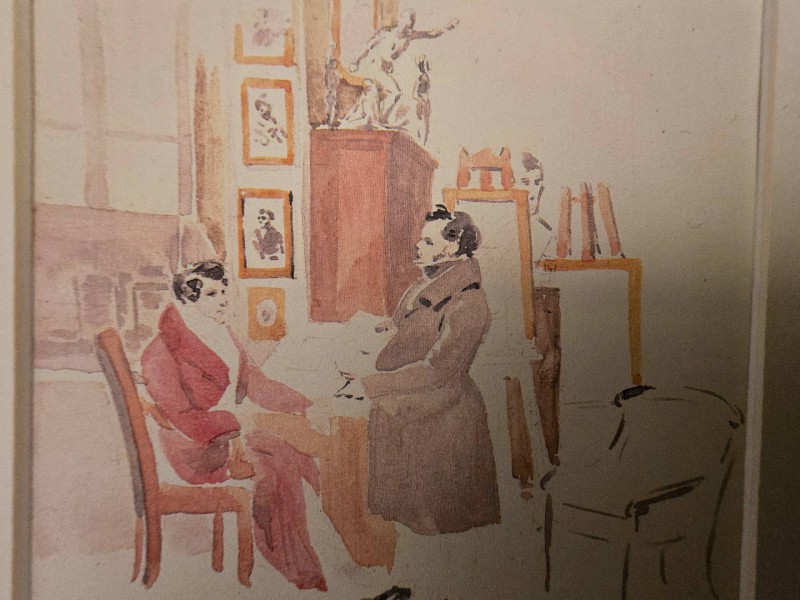

Es war daher vor allem die kleine Form, das Lied, mit dem der Musiker bereits zu Lebzeiten zu Ehren kam. Seine Freunde organisierten gesellige musikalische Zusammenkünfte, die seit 1821 als „Schubertiaden“ in die Geschichte eingingen. Im Mittelpunkt dieser privaten Runden stand Franz Schubert. Es war ein Umfeld, in dem sich „Schwammerl“, wie der untersetzte Musiker von seinen Freunden neckend genannt wurde, vermutlich am wohlsten fühlte. „Es geht mir überhaupt sehr schlecht. Ich mache mir jedoch nichts daraus u. bin lustig“, notierte er einmal. Sowohl sein Leben als auch seine Kunst sind gleichermaßen von dieser spannungsvollen Ambivalenz zwischen Verzagtheit, Sehnsucht, Resignation und Freude, Überschwang, Hoffnung durchdrungen.

Die große Anerkennung beim zeitgenössischen Publikum blieb Schubert versagt. Nur ein einziges Mal trat er mit einem Konzert eigener Werken öffentlich hervor - am 26. März 1828, am ersten Todestag seines machtvollen Vorbilds Ludwig van Beethoven. Ein Jahr zuvor hatte er bei dessen Beerdigung als Fackelträger mitgewirkt. Auf eigenen Wunsch hin wurde er später neben Beethoven auf dem Währinger Ortsfriedhof bestattet. 1888 überführte man beide Gräber auf den Wiener Zentralfriedhof.

Franz Schubert gilt als herausragender Vertreter der frühen Romantik. Was ihm zu Lebzeiten an Ruhm versagt blieb, erfuhr er postum durch seine großen Verehrer - allen voran Felix Mendelssohn Bartholdy, Robert Schumann, Franz Liszt und Johannes Brahms.